高所作業時の事故を「ゼロ」に!

株式会社G-Place 設備資材事業グループの平野です。

弊社では現場での高所事故を防ぐべく、年間のべ50件以上の現場にお邪魔し高所安全対策のご提案をしています。

このコラムでは「エレベータ据付のリスク」に視点を向けて、安全対策を考えてみたいと思います。

ぜひご参考にしていただければと思います。

建物に不可欠な設備として広く普及しているエレベーター。

そのエレベーターを建物内に取り付ける「据付工事」は高度な専門性と安全管理が求められる重要な工程です。

本記事では、エレベーター据付工事の全体像と安全対策まで詳しく解説します。

エレベーター据付とは

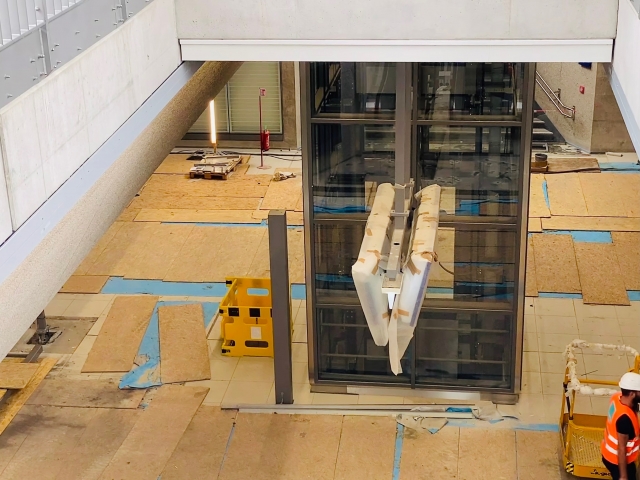

エレベーター据付とは、エレベーター本体を建物内に設置する作業です。

構造物ができてからエレベーターのかごを昇降路内に組み込み、昇降や停止などの動作を安全に行える状態に仕上げます。

建物の種類や用途によって据付の条件は変わるため、関係業者との調整が工事の品質と安全を左右します。

エレベーターの据付は、複数人のチームで協力しながら進められる技術と体力が必要な仕事です。

エレベーター据付工事の工程

エレベーター据付は、建築工事や電気工事と連携しながら進められます。

ここでは、据付工程を順を追って解説します。

事前準備

まず工事の計画や必要な部材の準備、現場確認といった準備から始まります。

具体的には、エレベーターの設置計画図を確認し、工事に必要なスペースを確保します。

エレベーター本体や部品の搬入、工具や機器の準備、作業スケジュールの確認なども行います。

本体・部品の設置

事前準備が完了したら、実際の据付作業に入ります。

エレベーター本体や関連部品を順に設置し、ガイドレールや巻上機、制御盤などを建物の構造に固定します。

電気配線も進めながら、機器同士の接続を行っていきます。

動作確認・調整

設置が完了したら、エレベーターの動作確認です。

昇降や停止、ドアの開閉、センサーの作動などを総合的にチェックし、異常がないかを確認します。

必要に応じて停止位置や速度、乗り心地などを微調整し、エレベーターを快適に使える状態に仕上げます。

試運転・引き渡し

据付作業が完了した後は、エレベーターの試運転を行います。

昇降速度や停止位置、ドアの開閉動作などを総合的に確認し、運転状態が正常であるかを細かくチェックします。

異音や振動の有無、センサー類の反応など安全性に直結する項目についても丁寧に確認を行います。

その後、国の法定検査や第三者機関による安全検査を受け、使用認可を取得します。

すべての工程が完了して初めて、エレベーターは建物内で正式に運用可能な状態となります。

エレベーター据付工事での安全対策の考え方

エレベーター据付工事では、昇降路や建物上部などの高所かつ狭い空間での作業が避けられません。

特に据付初期の段階では、墜落などの重大事故のリスクが伴います。

ここでは、実務に即した安全対策の基本を3つの観点で整理します。

昇降路(シャフト)内の墜落防止措置

昇降路内は上下に深く抜けた構造になっており、開口部に対する転落リスクが常に存在します。

特にガイドレールの設置作業や配線作業では、作業者が開口部の端に立って手を伸ばす動きが多くなります。

こうした作業の際には、フルハーネス型の墜落制止用器具を使用し、支持物への確実な接続を徹底する必要があります。

同時に昇降路入口には物理的な立入防止措置を講じ、作業エリアの明確化と第三者の転落防止も図ります。

高所作業時の器具選定

巻上機の据付やシャフト上部での作業では、足場や構造物の上に立っての高所作業が発生します。

この際は墜落制止用器具の装着はもちろんのこと、適切な支持物の選定が不可欠です。

エレベーター据付工事において墜落制止用器具のフックは原則として、構造的に強度が確認された支持点や、先行設置された専用のアンカーにかける必要があります。

仮設の鉄骨やコンクリート梁は強度や安定性にばらつきがあるので、使用すべきではありません。

また、ロープやランヤードの長さや種類によっても作業範囲や制動距離が変わるため、現場に応じた器具の使い分けが求められます。

指揮系統の明確化

据付工事は複数の作業者が同時に動きながら進める工程が多く、動線が交差する場面も発生します。

マシンルームでは機器の陰や構造体による死角も多く、合図や声かけが不徹底だと振動工具や吊り荷の接触事故が起こるリスクが高まります。

このような現場では、誰がどこで何をしているのかを現場全体で把握し、指揮系統を明確にすることが重要です。

作業前ミーティングやKY活動の徹底を通じて、作業エリア・内容・使用器具・責任者を共有する仕組みが、事故の未然防止につながります。

まとめ

エレベーター据付工事は、人の安全に直結する設備を取り扱う重要な作業です。

昇降路や高所での作業を含むため、安全管理の質が工事全体の成否を大きく左右します。

墜落制止用器具の選定や作業ルールの徹底に加え、動線の整理や現場ごとの安全対策が欠かせません。

慣れや経験則に頼らず、基本を徹底することが事故を防ぐ最大の安全策です。

株式会社G-place 設備資材事業グループ

📞03-3527-2992

受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]

■関連ニュース記事

2024/12/10 労働新聞社

【お役立ち資料箱】高所作業のリスク再検討を 安全措置が不十分で死亡災害も 長野・松本労基署

2024/09/10 労働新聞社

適正業者登録制創設へ 安全管理の取組みを評価 墜転落災害防止で 仮設工業会

2024/08/09 労働新聞社

【トピックス】高所作業の墜落対策を確認 重点業種で好事例水平展開へ 労働局がパトロール 全国安全週間

2024/08/09 労働新聞社

足場業者に登録制度 労災減少めざし創設へ 仮設工業会

2024/06/21 RSK山陽放送

建設現場ではどんな安全対策を?労災事故が多くなるといわれる夏を前に岡山労働局が岡山市役所・新庁舎の建設現場を視察

2024/04/08 株式会社 流通研究社

厚労省、墜落制止用器具の規格不適合製品を公表

2024/01/29 日本経済新聞

西尾レント、転落防止フック未装着を検知 建設現場向け

2023/12/05 ハーバード・ビジネス・レビュー

労働者を危険から守りたければ、自社だけで安全対策してはいけない