高所作業時の事故を「ゼロ」に!

株式会社G-Place 設備資材事業グループの平野です。

弊社では現場での高所事故を防ぐべく、年間のべ50件以上の現場にお邪魔し高所安全対策のご提案をしています。

このコラムでは「令和6年度の労働災害発生状況」について見ていきます。

ぜひご参考にしていただければと思います。

令和6年度の労働災害発生状況が発表されました。

労働災害は前年と比べて増えたのか、それとも減ったのでしょうか。

今回は、労働災害発生状況の結果から前年と比較した結果を考察していきたいと思います。

令和6年度の労働災害発生状況

令和6年度の労働災害発生状況について見ていきます。

全体概況

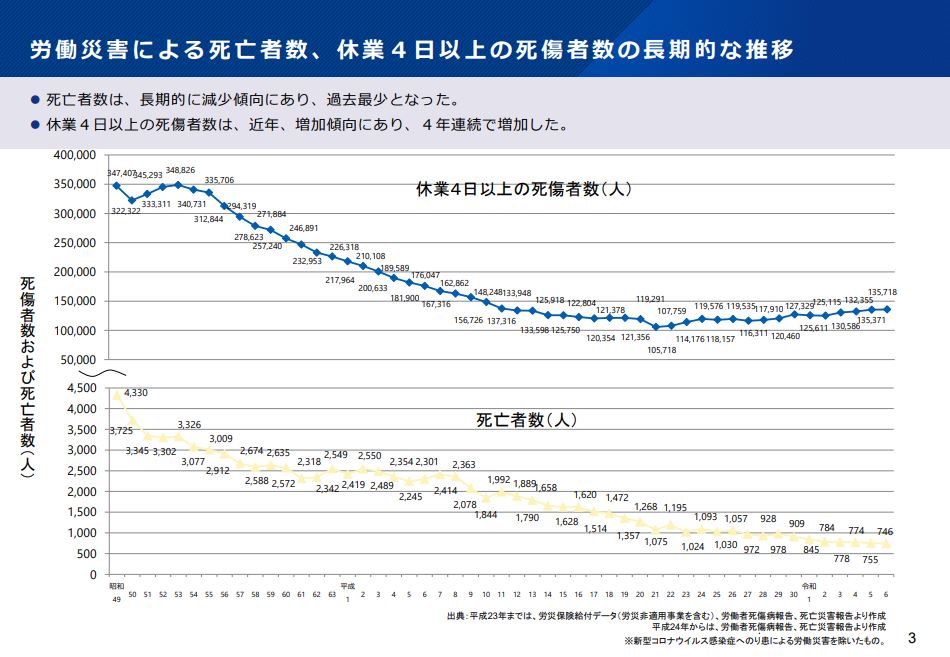

令和6年1月から12月までの新型コロナウイルス感染症への罹患によるものを除いた労働災害による死亡者数は746人(前年比9人減)と過去最少となりました。

一方、休業4日以上の死傷者数は135,718人(前年比347人増)と4年連続で増加しています。

死傷者数の推移

死傷者数が4年連続で増加しているということは何を意味するのでしょうか。

主な要因として、就業構造の変化と高齢労働者の増加が挙げられます。

就業構造の変化

非正規労働者や請負作業の増加により、正規社員と比べて十分な安全教育や訓練が行われにくい状況が生まれています。

働き方の多様化が進む一方で、経験不足や教育不足からヒューマンエラーが発生しやすい環境になっているといえるでしょう。

高齢労働者の増加

高齢者は身体機能や反射の低下により、転倒や転落のリスクが高くなります。

人口に占める高齢者の割合が年々増えているため、労働災害における死傷者数も相対的に増加していると考えられます。

死亡災害の動向

死亡災害は前年から減少し、過去最少を記録しました。

特に重篤な災害につながりやすい「墜落・転落」での減少が顕著です。

背景には、企業の安全意識向上、労働安全衛生法の改正・強化、安全設備や技術の進歩といった要因が重なっています。

業種別労働災害発生状況|前年との比較

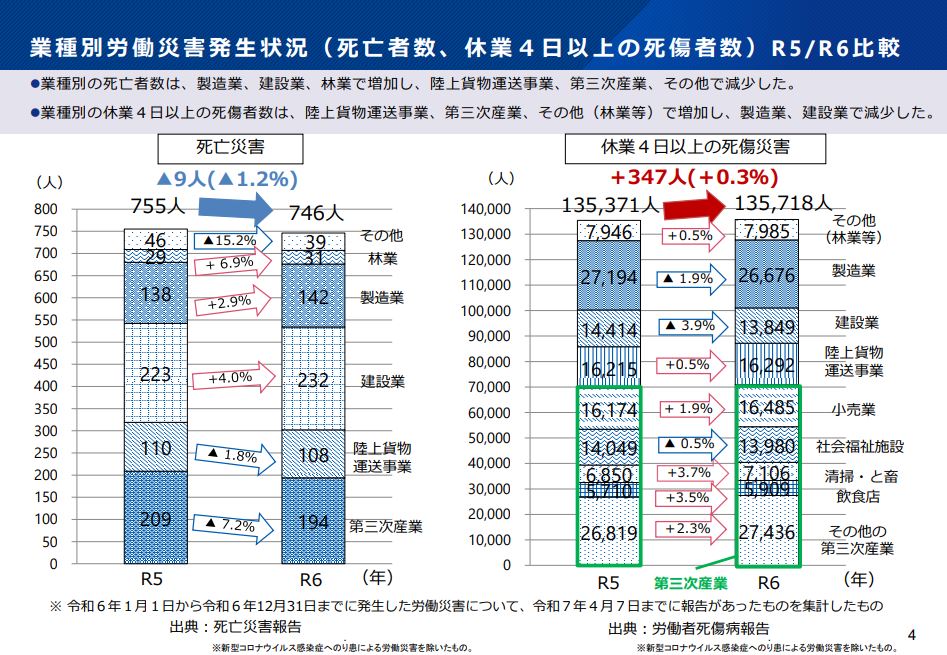

令和6年度の業種別労働災害発生状況を見てみましょう。

製造業

製造業における休業4日以上の死傷災害は、26,676人と前年に比べ518人減り、1.9%減となりました。

一方、死亡者数は142人と4人増え、2.9%増となっています。

建設業

建設業における休業4日以上の死傷災害は、13,849人と前年に比べ565人減り、3.9%減となりました。

死亡災害は、232人と前年に比べ9人増え、4.0%増となっています。

陸上貨物運送事業

陸上貨物運送事業における休業4日以上の死傷災害は、16,292人と前年に比べ77人増え、0.5%増となりました。

死亡災害は、108人と前年に比べ2人減り、1.8%減となっています。

第三次産業

第三次産業についてです。

| 業種 | 休業4日以上の死傷災害 | 前年比 |

|---|---|---|

| 小売業 | 16,485人 | +311人(1.9%増) |

| 社会福祉施設 | 13,980人 | -69人(0.5%減) |

| 清掃・と畜 | 7,106人 | +256人(3.7%増) |

| 飲食店 | 5,909人 | +199人(3.5%増) |

| その他 | 27,436人 | +617人(2.3%増) |

死亡災害については上記業種合算で194人となり、前年の209人から15人(7.2%減)となりました。

第三次産業では従来、重篤な労働災害は比較的少ないとされてきましたが、近年は労働環境の変化により、新たなリスクが顕在化していると考えられています。

例えば、インターネット通販の拡大に伴う物流業務の増加や、外国人労働者の増加による安全教育の課題が挙げられます。

休業4日以上の死傷災害が増加傾向にあるのは、こうした新しいリスクの影響を示しているといえるでしょう。

事故の型別発生状況

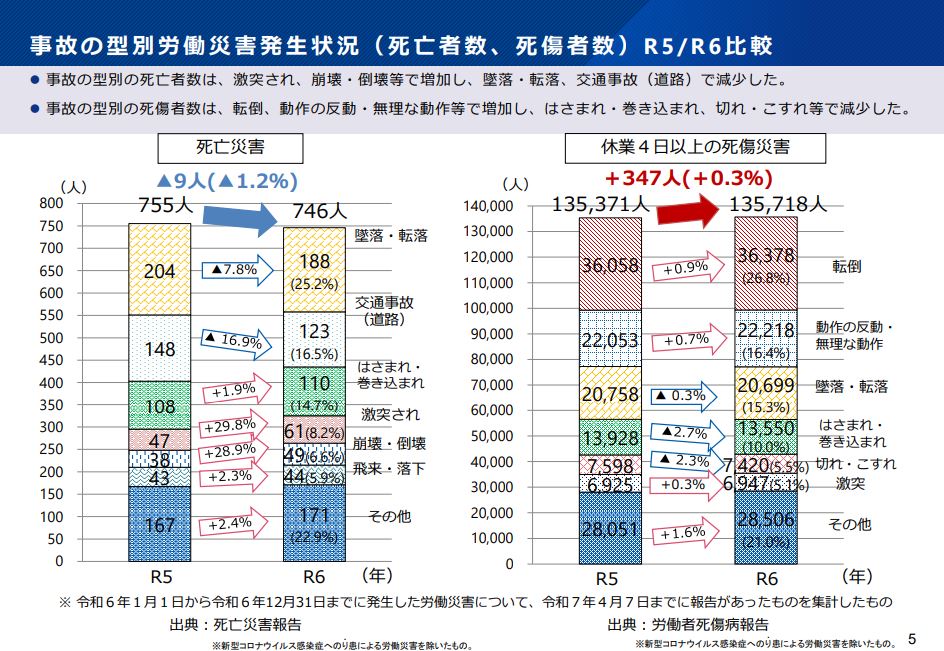

事故の型別・死亡者数

死亡災害において最も多い「墜落・転落」で188人(前年比-16人・7.8%減)となっており、前年からの減少傾向が見られます。

これは安全帯の着用義務化や墜落制止用器具の性能向上、足場の安全基準強化などの効果が現れたものと考えられます。

次に多い「交通事故(道路)」が123人(前年比-25人・16.9%減)と大きく減少しており、企業における交通安全教育の充実や車両の安全装置普及、運行管理の改善が功を奏していることが分かります。

一方、「はさまれ・巻き込まれ」が110人(前年比+2人・1.9%増)とわずかながら増加しており、機械作業における安全対策の更なる強化が求められています。

事故の型別・死傷災害

休業4日以上の死傷災害では、「転倒」が36,378人(前年比320人・0.9%増)が最多となっています。

全死傷者数に占める割合も高く、職場における転倒災害防止が重要課題となっています。

令和6年度労働災害状況から見えた今後の対策

令和6年度の労働災害発生状況を総合的に見ると、依然として複数の課題が浮かび上がっています。

ここでは、今後注力すべき対策について整理します。

製造業の対策

製造業では機械による「はさまれ・巻き込まれ」災害の災害数が減っていないことが課題です。

第14次防止計画では、令和9年までに令和4年比で5%以上減少させる目標が設定されています。

安全装置の改良、定期点検の厳格化、作業手順の標準化、異常時対応訓練の強化が欠かせません。

IoTやAIを活用した予知保全システムを導入することで機械異常を早期に検知し、重大災害を未然に防ぐ取り組みも有効と考えられています。

第14次労働災害防止計画とは

第14次労働災害防止計画とは、労働災害の減少を目的として国が策定した中期計画です。2023年4月から2028年3月までの5年間を対象期間とし、この間に重点的に取り組む事項が定められています。

建設業の対策

建設業は、依然として死亡災害が最も多い業種です。

墜落・転落事故は減少傾向にありますが、引き続き墜落制止用器具の正しい使用指導、足場の適切な設置と点検、作業開始前の危険予知活動の強化を目標にしたいところ。

高齢労働者への対応

高齢労働者の労働災害は増加傾向にあり、特に転倒による死傷が目立っています。

対策としては、4S活動(整理・整頓・清掃・清潔)の徹底による職場環境改善が有効です。

整理・整頓により作業場の不要物や障害物をなくし、足元のつまずきやすい原因を減らし、清掃によって床面のゴミや油分を除去し、滑りやすさを軽減します。

そして清潔を保つことで、環境の劣化や衛生面からくる健康リスクも低減されます。

慢性的な労働力不足により高齢労働者の活用は拡大が見込まれるため、健康状態に応じた作業配置の調整や、職場全体で高齢労働者を支える仕組み作りが大切になってくるでしょう。

外国人労働者への対策

労働力不足を補う存在として外国人労働者が増加していることへの対応も重要課題です。

第14次労働災害防止計画では、外国人労働者の死傷年千人率を令和9年までに全体平均以下とする目標が掲げられています。

多言語での安全教育資料の整備、文化的背景に配慮した指導方法の開発、専用相談窓口の設置などが具体的な対策として求められます。

まとめ

令和6年度の労働災害発生状況について解説しました。

死亡災害が大幅に減少したことは大きな成果といえますが、休業4日以上の死傷者数は増加傾向が続いており、新たな課題も明らかになっています。

引き続き現場全体で取り組みを強化し、皆で労働災害の減少を目指しましょう。

株式会社G-place 設備資材事業グループ

📞03-3527-2992

受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]

■関連ニュース記事

2024/12/10 労働新聞社

【お役立ち資料箱】高所作業のリスク再検討を 安全措置が不十分で死亡災害も 長野・松本労基署

2024/09/10 労働新聞社

適正業者登録制創設へ 安全管理の取組みを評価 墜転落災害防止で 仮設工業会

2024/08/09 労働新聞社

【トピックス】高所作業の墜落対策を確認 重点業種で好事例水平展開へ 労働局がパトロール 全国安全週間

2024/08/09 労働新聞社

足場業者に登録制度 労災減少めざし創設へ 仮設工業会

2024/06/21 RSK山陽放送

建設現場ではどんな安全対策を?労災事故が多くなるといわれる夏を前に岡山労働局が岡山市役所・新庁舎の建設現場を視察

2024/04/08 株式会社 流通研究社

厚労省、墜落制止用器具の規格不適合製品を公表

2024/01/29 日本経済新聞

西尾レント、転落防止フック未装着を検知 建設現場向け

2023/12/05 ハーバード・ビジネス・レビュー

労働者を危険から守りたければ、自社だけで安全対策してはいけない