高所作業時の事故を「ゼロ」に!

株式会社G-Place 設備資材事業グループの平野です。

弊社では現場での高所事故を防ぐべく、年間のべ50件以上の現場にお邪魔し安全対策のご提案をしています。

この記事では「フルハーネスの特別教育」についてまとめています!

ぜひ参考にしていただければと思います。

フルハーネス型墜落制止用器具(安全帯)、いわゆるフルハーネスの着用義務化が2022年1月に開始されています。

フルハーネス着用はもちろんのこと、作業に従事する作業員が「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」を受講することも同時に義務化されました。

2022年1月を境目に、従来までの旧規格は使用ができなくなり、新規格のフルハーネス型安全帯と胴ベルト型安全帯のみが認められる形になったからです。

フルハーネスを導入する事業者は多くなったものの、特別講習が必要であることは完全に周知されているとは言えず、弊社にも多くの質問や相談をいただいております。

そこで、この記事ではフルハーネス型墜落制止用器具特別教育について解説していきます。

事業者が受講させないことによって起こる罰則についてもまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」とは?

「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」とは、高所作業で墜落事故を防止するための器具を正しく安全に使用するための安全衛生教育の1つです。

安全衛生教育は、建設現場等において様々な危険などが伴う作業や業務に応じて、特定の知識を得るために必須とされている受講項目となっており、代表的なものに「チェーンソー」の使用者や「玉掛け技能講習」などが挙げられます。

2022年1月からの高所作業におけるフルハーネス型安全帯の着用義務化に伴う変更点に、作業に従事する作業員が特別教育を修了している必要があります。

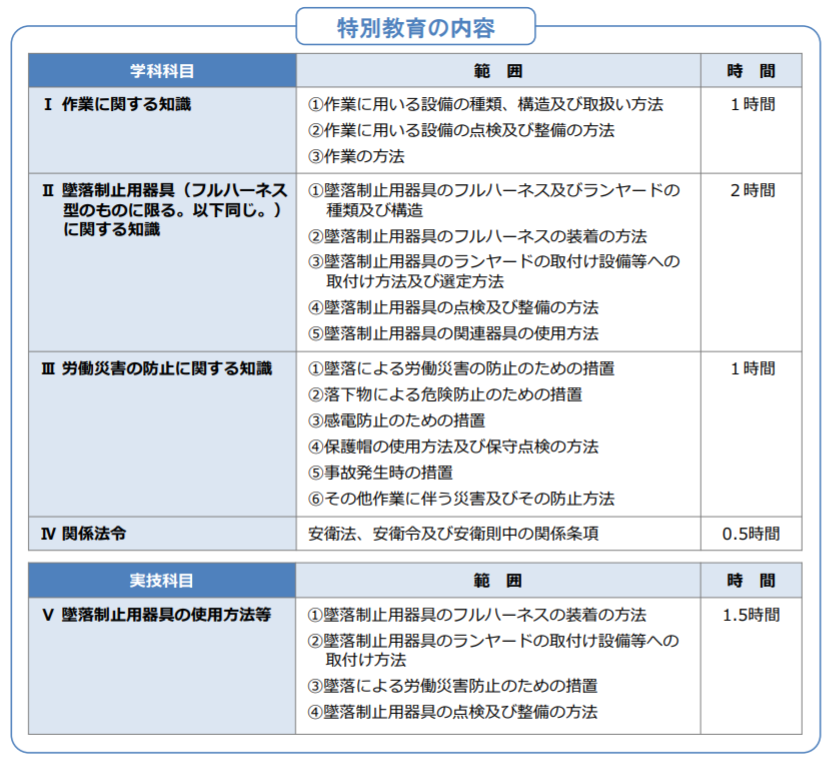

受講時間について

安全衛生教育には様々な科目がありますが、フルハーネスにおける特別教育では学科による講習が4.5時間、実技による講習が1.5時間と定められています。

ただし、これまでにフルハーネスの使用経験が6ヶ月以上あるなど、特定の条件を満たしている作業員の場合には一部の講習を省略できる制度も設けられています。

また条件を満たしている場合には、学科科目Ⅳ(関係法令)のみの最短30分の講習会で資格を得ることも可能です。

受講の省略条件

- 高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、フルハーネス型を用いて行う作業に6月以上従事した経験のある方(学科科目Ⅰ、Ⅱ、Ⅴを省略可)

- 上記①と同様の場所において、胴ベルト型を用いて行う作業に6月以上従事した経験のある方(学科科目Ⅰを省略可)

- ロープ高所作業特別教育受講者、または足場の組立て等特別教育受講者(学科科目Ⅲを省略可)

無資格者に作業をさせた場合には罰則あり

今回の法改正により、これまで任意とされていたフルハーネスの着用が義務化されました。

これに伴い、安全衛生教育を修了していない無資格者に対して、フルハーネス型安全帯を着用させて作業を行わせることは禁止されています。

現場で数年間フルハーネス型安全帯を使用している方は、6時間の講習会と比較して実務レベルが高いことは容易に想像できます。

しかし、今回の法改正により安全衛生教育の受講が法令で定められた遵守事項となったため、現場経験の長いベテラン作業者であっても、この規定に違反した場合には罰則の対象となるので注意が必要です。

特別教育を受講しなかった場合の罰則規定

無資格の作業者に就業させた場合、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金

単純な罰金だけではなく、悪質な場合には懲役等も課せられることとなります。

事業者はフルハーネスを着用して作業を行う作業員に、必ずフルハーネスの特別講習を修了させておく必要があります。

胴ベルト型安全帯との区分けについて

建設業において新規格の製品であれば、高さ5メートル以下の作業で胴ベルト型安全帯の使用も認められています。

また、胴ベルト型安全帯には特別講習が設けられていないため、事業者としては全員に受けてもらうかどうか、という点でお悩みになるかもしれません。

現状では5メートル以下でしか作業をしていない、という作業員の方々であっても今後6.75メートル以上の高さでの高所作業をする可能性があれば、事業所単位で講習を受けておくことをおすすめします。

万が一の欠員が出た際、他に作業できる人員がいないといったリスクを避けられます。

特別講習がすべてではない

フルハーネス義務化の対象となる作業では、特別教育の修了が作業従事の条件の一つですが、高所作業の経験がない作業員がいきなりフルハーネスを着用して作業を行うのは、安全配慮としては不十分です。

事業所でフルハーネス義務化の対象となる作業がある場合、経験の浅い作業員への教育を兼ねて、ベテランの作業員と一緒に現場単位での安全対策を確認することが重要です。

特別教育の修了は、必ずしも安全対策の整った作業環境の構築に直結するわけではありません。

特別教育を修了したばかりの作業員は、車の運転で例えると、免許を取得したばかりで走行経験のない状態に等しいのです。

特別教育の修了が即座に安全な作業環境につながるわけではないことを認識しておきましょう。

まとめ:本来の義務は安全確保にある

いかがでしたでしょうか?

安全教育は、あくまで事故を未然に防ぐための知識を習得する場に過ぎません。

本当に作業場での事故をなくそうと思うのであれば、安全教育を受講するのはゴールではなくむしろスタートです。

そこから実地的な経験を積んで、安全対策の意識をしっかりと身に付けることが大切です。

法改正によって明確にフルハーネス型安全帯が義務化されたことで、事業者として本質的な義務や意識を見落としがちになりやすい環境になったという見方もできるのかもしれません。

本来、この法改正によって求められるものは、「作業従事者の安全性の確保」であり、「特別教育を受けること」ではありません。

特別教育修了後は資格がある状態ですが、個々の作業員の経験などに応じて、事業者は実際の業務にあたっての教育も同時に行うべきと考えます。

労働災害を少しでも減らすため、「義務化」という言葉だけに囚われず、柔軟にご配慮頂き、今一度現場の安心・安全に目を向けていただけますと幸いです。

株式会社G-place 設備資材事業グループ

📞03-3527-2992

受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]

■関連ニュース記事

2024/12/10 労働新聞社

【お役立ち資料箱】高所作業のリスク再検討を 安全措置が不十分で死亡災害も 長野・松本労基署

2024/09/10 労働新聞社

適正業者登録制創設へ 安全管理の取組みを評価 墜転落災害防止で 仮設工業会

2024/08/09 労働新聞社

【トピックス】高所作業の墜落対策を確認 重点業種で好事例水平展開へ 労働局がパトロール 全国安全週間

2024/08/09 労働新聞社

足場業者に登録制度 労災減少めざし創設へ 仮設工業会

2024/06/21 RSK山陽放送

建設現場ではどんな安全対策を?労災事故が多くなるといわれる夏を前に岡山労働局が岡山市役所・新庁舎の建設現場を視察

2024/04/08 株式会社 流通研究社

厚労省、墜落制止用器具の規格不適合製品を公表

2024/01/29 日本経済新聞

西尾レント、転落防止フック未装着を検知 建設現場向け

2023/12/05 ハーバード・ビジネス・レビュー

労働者を危険から守りたければ、自社だけで安全対策してはいけない