高所作業時の事故を「ゼロ」に!

株式会社G-Place 設備資材事業グループの平野です。

弊社では現場での高所事故を防ぐべく、年間のべ50件以上の現場にお邪魔し安全対策のご提案をしています。

この記事では「フルハーネスの着用義務化」についてできるだけわかりやすくお伝えします!

近年、現場や職場などの労働環境はひと昔前に比べ、格段に良くなってきていると思いませんか?

分煙が進んだことや、ハラスメントを是正していこうという社会的な機運が高まっているのもその一端かと思います。(中にはそれはハラスメントなの?と思ってしまうものもありますが・・・苦笑)

そんな中、労働環境においてまだまだ多いのが高所作業時の墜落・転落による事故です。

あまり知られていませんが、厚生労働省の労働災害発生状況によると毎年200名以上の死亡者と20,000人を超える休業4日以上の死傷者が発生しています。

墜落・転落事故による死傷者、さらには墜落・転落事故そのものを減らすために、フルハーネス型の墜落制止用器具※の使用が義務化されていることはご存知でしょうか?

※これまで「安全帯」と呼ばれていた器具について、正式名称が「墜落制止用器具」に変わりました

このコラムではフルハーネス着用義務化について、ポイントをわかりやすくまとめてみました。

ぜひご覧いただき、理解を深めていただければと思います。

フルハーネス着用義務化について正しく理解しよう

早速ですが、フルハーネスの着用義務化について理解していきましょう。

フルハーネス着用義務化とは、「高所作業時において胴ベルト型ではなくフルハーネス型の安全帯を必ず使用してください」という意味です。

- なぜ胴ベルト型ではだめなの?

- いつからフルハーネス型に切り替えなければいけないの?

といった疑問点を順に説明していきます。

なぜフルハーネス型の安全帯を使用しなければならないの?

フルハーネスの着用が推奨される最大の理由は、墜落・転落時の安全性にあります。

お腹周りの1本のベルトで身体を支える胴ベルト型は、落下時の衝撃が致命傷となりかねません。

それに対して、身体の複数箇所にベルトを通しているフルハーネス型は、万が一の時に身体に与える衝撃が分散され危険が大きく減らせます。

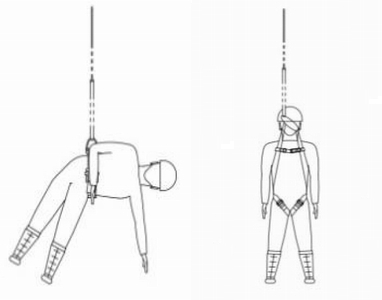

また、もし宙吊り状態になった時を考えてみてください。

胴ベルト型の安全帯ではランヤードが腰の位置で取り付けられるため、落下時に身体が前方に折れ曲がり「くの字」の形を作り、体重をお腹で全て支えることになります。場合によっては頭が下向きになることもあり、大きなリスクを伴います。

それに対してフルハーネス型の場合、ランヤードは肩甲骨あたりに取り付けられているため、宙吊り状態でも基本的に足が下になり直立した姿勢となります。

宙吊り状態の姿勢(左:胴ベルト型、右:フルハーネス型)

出典:厚生労働省 資料「安全帯が墜落制止用器具に変わります!(2019年1月)」

あくまで万が一の状況を想定した話ですが、どちらの状態がより身体への負担が少ないか答えは明白ですよね。

フルハーネス型の安全帯を使用することは、あなたやあなたの大切な人の命を守ることに直結しているのです。

どんな場面でフルハーネスの着用が必要なの?

では、具体的にどのような場面でフルハーネスを着用する必要があるのでしょうか?

厚生労働省の資料によると、下記のような内容となっています。

「墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具」の選定要件

高さ2m以上で作業床のない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所の作業では原則としてフルハーネス型を使用する。ただし、フルハーネス型の着用者が地面に到達するおそれのある場合(高さが6.75m以下)は、胴ベルト型(一本つり)を使用することができる。

※一般的な建設作業の場合は5mを超える箇所、柱上作業等の場合は2m以上の箇所では、フルハーネスの使用が推奨される

つまり、

- 2m以上の高さで安全対策が取れない場合は、原則としてすべてフルハーネス型の着用が必要

- 上記の場合でも、高さが6.75m以下の場合には胴ベルト型の使用が認められる

ということです。

なぜ6.75m以下なら胴ベルト型が認められるかというと、フルハーネス型は胴ベルト型に比べて自由落下距離とショックアブソーバー等の伸びの合計距離が長くなるため、地面に到達するおそれが生じるためです。

※詳しくは厚生労働省 資料「安全帯が墜落制止用器具に変わります!(2019年1月)」の4ページ目を参照!

ここについて詳細な計算式などは割愛しますが、上記のポイントはしっかりと押さえておきましょう。

ちなみに、胴ベルト型が認められる高さでの作業であっても前項でお伝えしたとおり胴ベルト型では安全性に不安がありますので、よほど明らかな支障がない限りは命を守るためフルハーネス型の着用を推奨します。

新規格品のフルハーネスを着用しよう

また、フルハーネスの着用義務化と同じタイミングで、新しく墜落制止用器具の構造規格が定められました。

このことから、フルハーネス型か胴ベルト型かに関わらず”新規格に適合した製品”を使用しなければなりません。

すでに2019年8月以降は新規格に適合しない(旧規格)製品の製造は禁止され、販売も使用も認められておりませんのでご注意ください。(2024年2月時点)

- ギリギリになって間違えて旧規格品を買ってしまった!

- 2022年1月2日を過ぎても旧規格品を使用していた!

なんてことがないように、くれぐれもお気をつけくださいね。

▼新規格のフルハーネスについて詳しく知りたい方はコチラの2つの記事も参考にしてください

フルハーネス着用義務化はいつから?

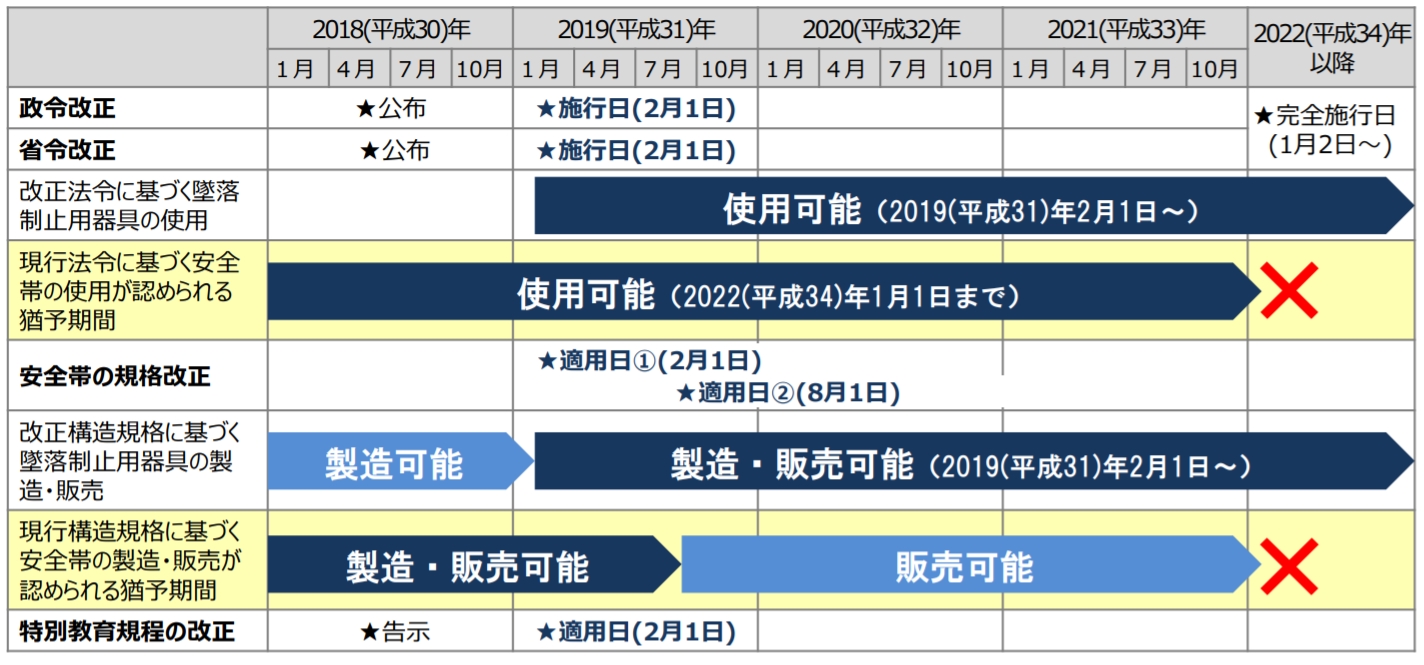

フルハーネス着用の義務化は、労働安全衛生法施行令と労働安全衛生規則の一部改正によるもので、この政令等改正については2019年2月1日から既に施行されています。

そして2022年1月1日までは経過措置(猶予期間)という扱いでした。

出典:厚生労働省 資料「安全帯が墜落制止用器具に変わります!(2019年1月)」

着用義務化への完全移行は2022年1月2日から

経過措置が終わり、2022年1月2日からはフルハーネス着用義務化へ完全移行となっております。

これ以降、新規格に適合しない製品の販売・使用が禁止され、胴ベルト型の使用が認められるケースを除いたすべての高所作業時にフルハーネスの着用が義務付けられています。

完全移行までに経過措置(猶予期間)が設けられていたのは、使用者に対する十分な周知と正しい理解、新規格品の開発や流通のための時間が考慮されたからです。

すでに経過措置期間は終了し、完全移行に入って2年が経過していますが、万が一できていない場合はすぐに対応をお願いいたします。

まとめ

フルハーネスの着用義務化は、厚生労働省の「第13次労働災害防止計画」の8つの重点事項のひとつ、”死亡災害の撲滅を目指した対策の推進”として1つ目に打ち出されています。

※厚生労働省HP 労働災害防止計画についてより

文字通り命を守るための施策です。

そして、フルハーネスの着用は命を守るための明確な意志であり行動です。

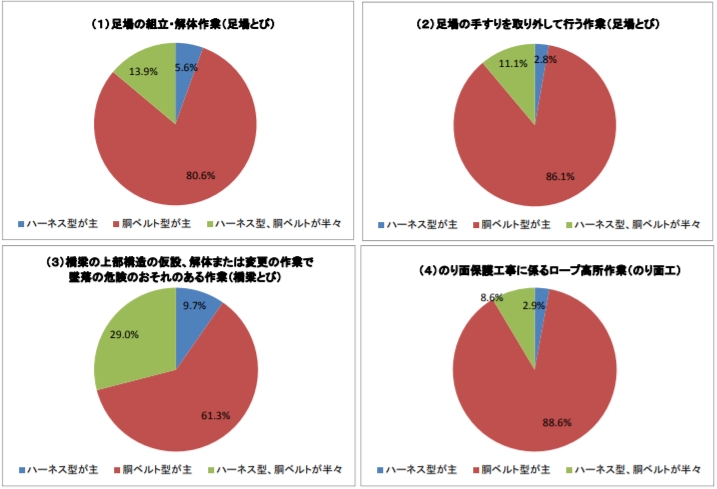

これまでの高所安全対策では、「安全帯と言えば胴ベルト!」と言っても過言ではないほど、胴ベルト型のシェアが圧倒的だったようです。

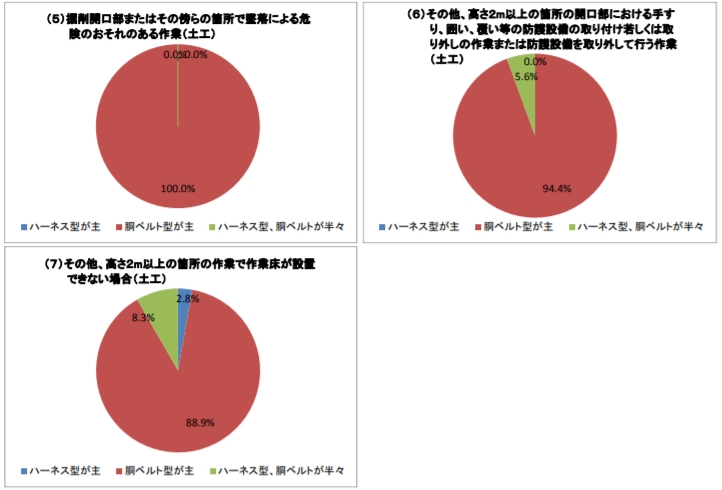

少し古いデータではありますが2017年1月の実態調査結果によると、

建設現場における安全帯の使用状況

足場とびで平均約83%、橋梁とびで61.3%、のり面工で88.6%、土工で平均約94%が「胴ベルト型が主」と回答。

※出典:一般社団法人 全国建設業協会「建設現場の安全帯(ハーネス型安全帯)の使用状況等 に関する実態調査結果について(2017年1月16日)」

と大部分の会社が安全帯の使用状況は「胴ベルト型が主」と回答しています。

それをすべてフルハーネスに替えるというのは容易なことではありません。

ただ前述の通り、命を守るための施策であり行動である以上、これを軽視すべきではないと思いませんか?

ただちに新規格のフルハーネスを用意し、高さに関わらずフルハーネス型墜落制止用器具の使用をおすすめします。

高所作業時の事故を「ゼロ」にするために!

ぜひ正しい理解と準備を経てフルハーネスの着用義務化にご対応いただければと思います。

本記事の内容やフルハーネスの義務化、高所安全対策についてなにかございましたらお気軽にお問い合わせください!

株式会社G-place 設備資材事業グループ

📞03-3527-2992

受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]

■関連ニュース記事

2024/12/10 労働新聞社

【お役立ち資料箱】高所作業のリスク再検討を 安全措置が不十分で死亡災害も 長野・松本労基署

2024/09/10 労働新聞社

適正業者登録制創設へ 安全管理の取組みを評価 墜転落災害防止で 仮設工業会

2024/08/09 労働新聞社

【トピックス】高所作業の墜落対策を確認 重点業種で好事例水平展開へ 労働局がパトロール 全国安全週間

2024/08/09 労働新聞社

足場業者に登録制度 労災減少めざし創設へ 仮設工業会

2024/06/21 RSK山陽放送

建設現場ではどんな安全対策を?労災事故が多くなるといわれる夏を前に岡山労働局が岡山市役所・新庁舎の建設現場を視察

2024/04/08 株式会社 流通研究社

厚労省、墜落制止用器具の規格不適合製品を公表

2024/01/29 日本経済新聞

西尾レント、転落防止フック未装着を検知 建設現場向け

2023/12/05 ハーバード・ビジネス・レビュー

労働者を危険から守りたければ、自社だけで安全対策してはいけない

株式会社G-place 設備資材事業グループ

📞03-3527-2992

受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]

■関連ニュース記事

2024/12/10 労働新聞社

【お役立ち資料箱】高所作業のリスク再検討を 安全措置が不十分で死亡災害も 長野・松本労基署

2024/09/10 労働新聞社

適正業者登録制創設へ 安全管理の取組みを評価 墜転落災害防止で 仮設工業会

2024/08/09 労働新聞社

【トピックス】高所作業の墜落対策を確認 重点業種で好事例水平展開へ 労働局がパトロール 全国安全週間

2024/08/09 労働新聞社

足場業者に登録制度 労災減少めざし創設へ 仮設工業会

2024/06/21 RSK山陽放送

建設現場ではどんな安全対策を?労災事故が多くなるといわれる夏を前に岡山労働局が岡山市役所・新庁舎の建設現場を視察

2024/04/08 株式会社 流通研究社

厚労省、墜落制止用器具の規格不適合製品を公表

2024/01/29 日本経済新聞

西尾レント、転落防止フック未装着を検知 建設現場向け

2023/12/05 ハーバード・ビジネス・レビュー

労働者を危険から守りたければ、自社だけで安全対策してはいけない