高所作業時の事故を「ゼロ」に!

株式会社G-Place 設備資材事業グループの平野です。

弊社では現場での高所事故を防ぐべく、年間のべ50件以上の現場にお邪魔し高所安全対策のご提案をしています。

このコラムでは2023年10月1日から改正された「荷役作業時における昇降設備の設置義務」について、解説します。

事故のない現場で安全に作業を行っていただくため、ぜひご参考にしていただければと思います。

令和5年10月1日から労働安全衛生規則の一部が改正されています。

対象は貨物自動車を使用している貨物運送業などの企業です。

特に5トン未満のトラックを使用している場合、早急な安全対策が求められます。

ご自身の会社や作業範囲が、今回の改正に関係しているのかどうかをしっかりと見極めましょう。

この記事では、貨物自動車の荷役作業における安全対策である労働安全衛生規則の改正内容と、現場でおこなうべき対応方法を紹介します。

労働安全衛生規則改正の公布は令和5年3月

当コラムでも過去に荷役作業の安全対策について書かせていただきましたが、新たに令和5年3月に厚生労働省から「貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る労働安全衛生規則等の一部改正する省令等について」が公布されました。

この改正では、貨物自動車を使用して荷役作業をする際の義務が追加されています。

業界全体で労災対策の必要性が高まる中で、大きく3つの見直しがおこなわれています。

参考:厚生労働省(貨物⾃動⾞における荷役作業時の墜落・転落防⽌対策の充実に係る労働安全衛⽣規則の⼀部を改正する省令等について)

労働安全衛生規則改正の施行は令和5年10月1日

令和5年3月に公布された労働安全衛生規則の改正は、同年10月1日から施行されます。

貨物自動車で荷役作業をしている企業では早急な法対応が必要です。

ここでは改正された3点について要点を解説します。

貨物自動車における昇降設備設置義務が拡大

法改正によって昇降設備の設置義務範囲が拡大されました。

改正前の安全衛生規則では、最大積載量が5トン以上の貨物自動車で荷役作業をする場合に昇降設備の設置が義務付けられていました。

法改正後は、最大積載量が2トン以上の貨物自動車で荷役作業をするときに昇降設備が必要になります。

改正前:最大積載量が5トン以上

▼

改正後:最大積載量が2トン以上

ロープやシートの取り扱いをする作業も含め、床面と荷台の間、床面と荷台上の荷物の上面の間を安全に行き来できる設備を用意しなければなりません。

貨物自動車での保護帽着用義務の拡大

これまでは荷役作業における保護帽(ヘルメット)の着用は、最大積載量が5トン以上の貨物自動車の場合に限られていました。

しかし、改正後は2トン以上のトラックで保護帽の着用が必要になります。

ただし、2トン以上、5トン未満の場合には以下のいずれかの条件を満たしたときにだけ保護帽の着用が義務付けられます。

- 荷台の側面が開放構造になっている

- 荷台の側面の開閉ができる

- テールゲートリフターが設置されている

改正前:最大積載量が5トン以上

▼

改正後:最大積載量が2トン以上

※ただし下記のいずれにも該当しない場合は着用不要

(荷台の側面が開放構造である or 荷台の側面が開閉可能である or テールゲートリフターがある)

テールゲートリフターでの荷役作業に特別教育の義務を追加

※本項の特別教育義務化については令和6年2月1日からの施行となります

テールゲートリフターを利用して荷役作業をする場合には、特別教育を受講することが義務になります。

学科教育4時間、実技業育2時間の特別教育です。

特別教育の実務経験が6ヶ月以上ある、安全衛生教育でテールゲートリフターについての内容を学んだ人、陸上貨物運送事業労働災害防止協会による「ロールボックスパレット及びテールゲートリフター等による荷役作業安全講習会を受講した人などは一部免除規定があります。

しかし、令和6年2月1日までには不足している特別教育を終えておかなければ作業に従事できません。

貨物運送業の労働災害発生状況

今回の法改正の背景には、陸上貨物運送業の労働災害の7割が荷役作業中に発生していたという厚生労働省の統計データがあります。

労働災害全体の40%が荷台への昇降時に起きていて、他にもあおり上の移動やシート掛け中、荷上での作業でも転落・墜落が発生しているというのが事実です。

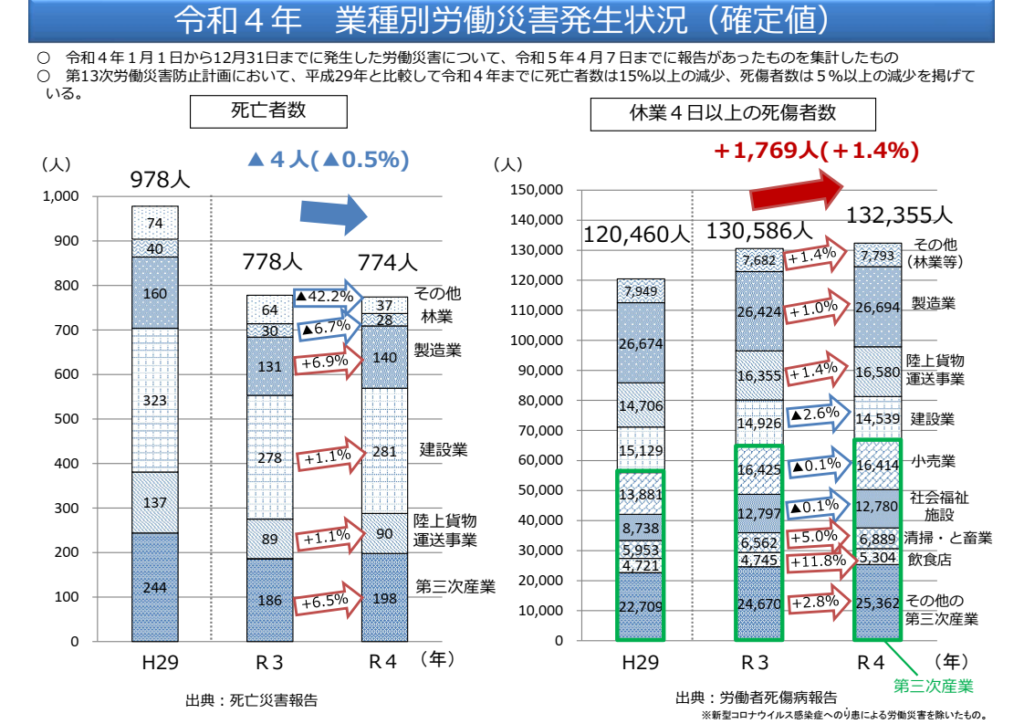

厚生労働省が毎年発表している「労働災害発生状況」の令和4年版を見てみましょう。

このデータによると陸上貨物運送事業においての死亡者数が平成29年は137人、令和4年には90人でした。

死傷者数で見ると、平成29年が14,706人だったのに対し、令和4年は16,580人と約12%増加しています。

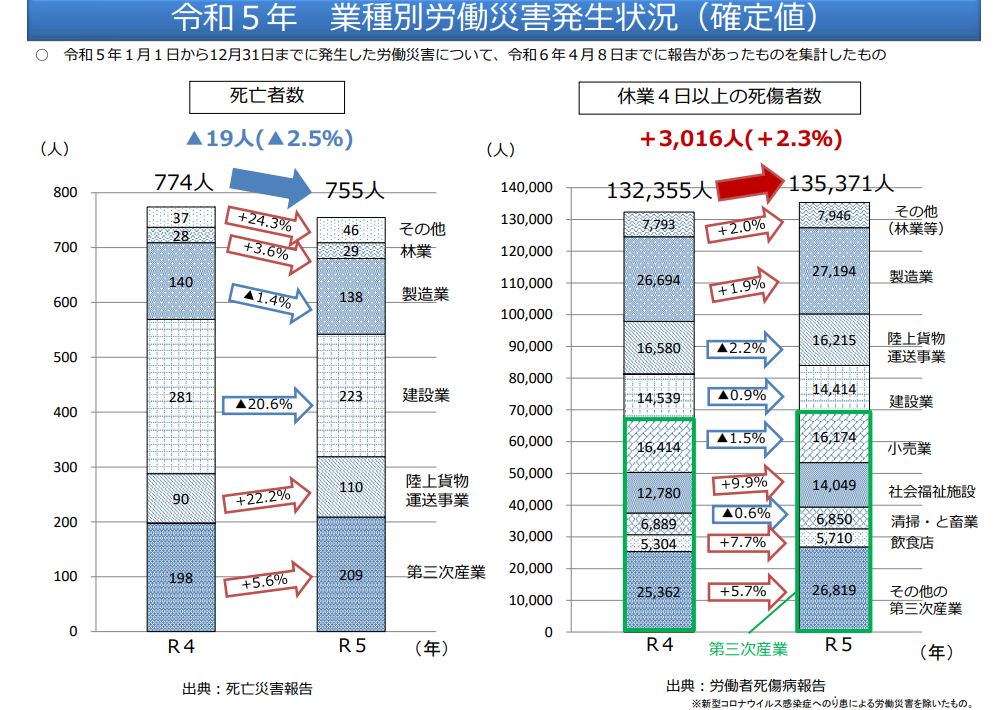

令和5年度版も見てみましょう。

令和4年には90人だった死亡者数が110人、死傷者数は16,580人から16,215人と微減しています。

死亡事故は平成の頃と比べると順調に減っていますが、死傷事故ではむしろ増えてしまっていることがわかります。

このような状況を鑑みて、2トントラックまで安全対策の範囲を広げる方向性が打ち出されたという背景があります。

参考:厚生労働省 陸上貨物運送事業におけるトラック荷台からの転落を防ぐために

貨物自動車の昇降設備の設置時に検討すべきこと

昇降設備の設置を検討する際に考えるべきことを2つ紹介します。

現場や作業内容に合った昇降設備を選定する

まずは法改正に合わせて必要な昇降設備を設置しましょう。

荷台昇降用にリヤステップやサイドステップを取り付けるのが基本です。

手すり付きのステップを用意したり、荷役作業用の作業台を準備したりするとより安全性の高い対策になります。

高所からの転落・墜落の対策を徹底する

今回は昇降設備に関する内容ですが、そもそも高所作業におけるフルハーネス型墜落制止用器具の着用は義務化されています。

貨物自動車の荷台でも2m以上の高所になるケースは非常に多く、転落・墜落の事故につながっています。

法改正への対応だけでも荷台の昇降時の安全性は高まることは間違いありませんが、荷台での作業中に身の危険を感じて飛び降りた際に労災事故になったという事例も多数あります。

実際に弊社が提案する常設型転落防止システム「アクロバット」においても、陸上貨物運送事業に携わる企業様からのお問い合わせが増えており、毎月数回は実際の現場で安全対策のご提案をしているほどです。

転落防止システムと作業者が繋がっている状態であれば、昇降時でも作業時でも常に安全が確保され、万が一の場合もショックアブソーバーが衝撃を吸収します。

荷台上での作業や作業台上での作業を安全に実施できるよう、ぜひ常設型の高所安全対策システムをご検討いただくことをおすすめします。

アクロバット懸垂型ワイヤータイプであれば、天井に設置したステンレスワイヤーをスムーズに安全ブロックが移動するので作業者への負担も作業効率への影響も少なく、安全性を高めた状態で生産性を落とすことなく作業が行えます。

「ただ昇降設備があれば良い」と考えず、この機会に作業現場の安全性を意識した対策をしていきましょう。

まとめ

労働安全衛生規則の一部改正によって2トン以上5トン未満のトラックや、テールゲートリフターを使用しているトラックを使用している企業では早急な対応が必要です。

必要な昇降設備の準備や講習の受講を進めていきましょう。

現場での事故をなくし、従業員の安全を確保するためには昇降時だけでなく、作業時も含めた作業現場全体で転落・墜落のリスクを減らしていくことが重要です。

そのためには昇降設備と合わせて、転落防止システムの導入が欠かせません。

アクロバットは高所安全対策のスペシャリストです。

あらゆる高所現場に適した安全対策をご提案可能ですので、ぜひお気軽にご相談くださいませ!

株式会社G-place 設備資材事業グループ

📞03-3527-2992

受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]

■関連ニュース記事

2024/12/10 労働新聞社

【お役立ち資料箱】高所作業のリスク再検討を 安全措置が不十分で死亡災害も 長野・松本労基署

2024/09/10 労働新聞社

適正業者登録制創設へ 安全管理の取組みを評価 墜転落災害防止で 仮設工業会

2024/08/09 労働新聞社

【トピックス】高所作業の墜落対策を確認 重点業種で好事例水平展開へ 労働局がパトロール 全国安全週間

2024/08/09 労働新聞社

足場業者に登録制度 労災減少めざし創設へ 仮設工業会

2024/06/21 RSK山陽放送

建設現場ではどんな安全対策を?労災事故が多くなるといわれる夏を前に岡山労働局が岡山市役所・新庁舎の建設現場を視察

2024/04/08 株式会社 流通研究社

厚労省、墜落制止用器具の規格不適合製品を公表

2024/01/29 日本経済新聞

西尾レント、転落防止フック未装着を検知 建設現場向け

2023/12/05 ハーバード・ビジネス・レビュー

労働者を危険から守りたければ、自社だけで安全対策してはいけない