高所作業時の事故を「ゼロ」に!

株式会社G-Place 設備資材事業グループの平野です。

弊社では現場での高所事故を防ぐべく、年間のべ50件以上の現場にお邪魔し安全対策のご提案をしています。

この記事では「荷役作業時の事故リスクと安全対策」についてできるだけわかりやすくお伝えします!

荷役作業における高所作業

そもそも、荷役作業とはどのような作業でしょうか。

また、その中で「高所作業」にあたるものにはどのような作業があるのか確認していきたいと思います!

荷役の読み方

「荷役」と書かれているのを見ると、「にやく」と「にえき」のどちらだろう?と悩んでしまうかもしれません。

個人的には「にえき」と読んでいる人が多い印象があります。(僕もそうでした!)

ところが……答えは、「にやく」だそうです。

日本では、「役=えき」と読む漢字は「働かせる」という意味を持って利用されています。

使役(しえき)や現役(げんえき)などがその例です。

一方で「役=やく」と読む漢字の場合は「割り当て」といった意味を持って利用されています。

役割(やくわり)や配役(はいやく)などが当てはまりますね。

荷役(にやく)の場合も、荷物を扱う役割という、割り当ての意味合いを持っていることがわかります。

荷役作業とは

お次は荷役作業についてです。

(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会の荷役災害防止マニュアルによると、

荷役作業とは運送事業における「運搬に伴う積卸し作業や横持ち作業等」を指すようです。

具体的な作業としては以下のようなものがあります。

- 積み荷の上げ下ろしや固定

- 荷物の移動(手作業やフォークリフトなど)

- 車上の荷物へのシート掛け

荷役作業には、機械を利用するものもあれば、人力で行われるものもあります。

荷役作業をする機械のことは、「荷役機械」と呼ばれており、フォークリフトやクレーン車などがこれに該当します。

フォークリフトやクレーン車を操作するのももちろんですが、誘導したり指示を出したりする業務もまた荷役作業の一部と言えます。

高所で行う荷役作業

「高所」とは一般的に2m以上の高さを指します。

高所で行う荷役作業には以下のようなものがあります。

- トラックや飛行機の荷台での積み荷の上げ下ろしや固定、移動

- 船荷の積み上げ下ろしや積付け

- 車上の荷物へのシート掛け

- トラックの荷台に立っての指示出し等

「トラックの荷台くらいは高所と言わないのでは?」と思った方もいらっしゃるかもしれませんが、事実として、トラックの荷台から転落して命を落とす事故は毎年起きているのです。

人間の頭は非常に重いため、座った姿勢から後ろに倒れて後頭部を強打し、死亡するケースもあります。

成人男性の平均身長が約172cmとすると、わずか50cmの台に乗るだけで頭部の高さは2mを超えます。

2m以上の高さから頭を打てば、重大な事故になることは容易に想像できます。

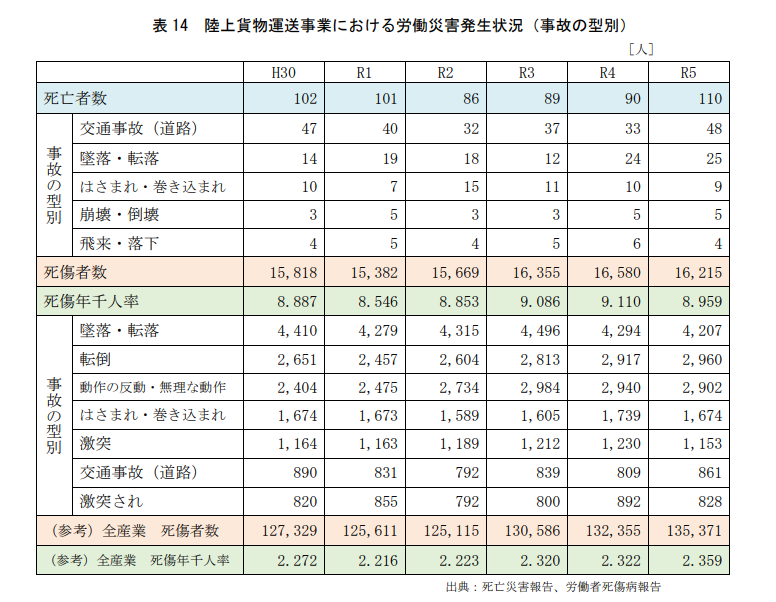

業種別に見る荷役作業時の労働災害発生状況

ここでは荷役作業での労働災害の発生状況を業種別に見てみましょう。

陸運業の事故の約7割は荷役作業時に起きている

陸上貨物運送事業において、主な作業は「トラック等の運転」と「荷役作業」が挙げられ、作業者さんは、ほとんどの時間をこのいずれかの作業に費やしています。

ではこの2つの作業において、事故が起きやすいのはどちらかご存知でしょうか?

答えは「荷役作業時」です。

厚生労働省の「令和5年労働災害発生状況の分析等」によると、令和5年(2023年)の陸運貨物運送事業の死傷事故(休業4日以上)件数は16,215件で、意外なことに建設業の14,414件を上回っていることがわかります。(新型コロナウイルス感染症の罹患による労働災害を除く)

この中で、交通事故は861件に留まっている一方、荷役作業中と思われる「墜落・転倒、動作の反動・無理な動作、転倒、はさまれ・巻き込まれ」の事故は11,743件となっており、全体の約72%にのぼります。

この数字を見ると、荷役作業中の死傷事故がいかに多いかがおわかりいただけるかと思います。

荷役作業時は「墜落・転落・転倒」による死傷災害生率が高い

さらに細かく見ていきましょう。

令和5年において陸運貨物運送事業における休業4日以上の死傷事故のうち、墜落・転落によるものは4,207件、転倒の2,960件を含めると7,167件にのぼり、墜落・転落、転倒事故が全体の事故件数の44.2%を占めています。

また、死亡者も交通事故の48人に次いで25人(墜落・転落)となっており、墜落・転落事故による死亡者は増加傾向にあります。

この結果から、荷役作業時の事故防止対策がいかに重要かがわかります。

荷役作業を行う現場では、作業員がいつでも安心・安全に利用できる環境を整えておく必要があるのです。

荷役作業時の高所作業リスクと事故事例

それでは、荷役作業時における死亡災害が発生しやすい主な事例についてご紹介していきます。

荷役作業時の危険事例①:荷台から足を滑らせて墜落

荷役作業に慣れた作業員であっても、バランスを崩して荷台から墜落すれば死傷事故につながります。

トラックの荷台とひとくちに言っても、「あおり」「リアバンパー」「リフター」や、「荷台の上のさらに荷物の上」など様々です。

シートの手直しをするといった業務時にも、足を滑らせて墜落するなどの事故は起きています。

実際に、荷台に上がろうとして幅4mのあおりに登ったところ、足を滑らせて1.5mから墜落し死亡するという事例も上がっています。

屋外での作業が多いので、雨や風などの気象条件も重要ですね。

危険な荷台上での作業をさけ、可能な限り地上から作業することや、作業床や専用の安全対策を用意するなどの必要があります。

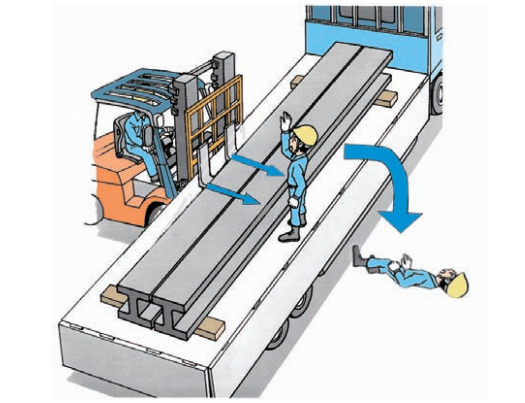

荷役作業時の危険事例②:他の作業員の見落としにより墜落

ご協力ください」より

荷役機械を使う作業では、複数名の作業員が同じ持ち場で作業をすることがあります。

自分は見えていても、荷役機械を利用している作業員側には見えていないというケースが、事故を引き起こす可能性があります。

実際に、最大重量2トンのフォークリフトを利用している作業員がトラックに積み込み作業を行ないH型鋼を荷台奥まで押したものの、合図をしていた別の作業員に気づかず押し出してしまい、押し出された作業員が後ろ向きにコンクリート床に墜落したなどの事故が起きています。

合図をしている他の作業員も、自らが高所で作業をしているという意識を持ち、あらかじめ適切な安全対策を講じる必要があります。

荷役作業時の危険事例③:天候の変化により足を滑らせて墜落

作業中に普段とは違った環境になった場合も、安全に作業を済ませることができるように対策をしておく必要があります。

例えば作業をしている最中に、突然雨が降り出したりや強い突風が吹くということも十分に有り得ます。

そんなときにも焦ることなく対応ができるように、事前に準備をしておくことが重要です。

作業中に雨が降り出したため、トラックの荷台のあおりに乗ってシートの手直しをしていたところ足を滑らせて墜落し、死亡するなどの事例も起きています。

あらかじめ作業床や柵、フルハーネスとその固定箇所などをつけておくと、安心して対応ができるはずです。

また、下記でご紹介するフルハーネス型の安全帯等をつけての作業であれば、より不安を取り除いた作業が可能になります。

※2022年1月から高所作業時のフルハーネス型墜落制止用器具の着用義務化が本格移行となりました。

荷役作業時の墜落・転落事故防止に有効な安全対策

次に、上記のような事故から身を守るためにできる安全対策についても確認していきましょう。

荷役作業に有効な安全対策①:ステップ(昇降設備)や作業床、安全ネットを設置する

ひとつ目はトラック荷台へ昇降時・作業時用に外付けで安全対策設備を設置する方法です。

通常、トラック自体には墜落・転落を防止する装置はついていないため、トラック単体で安全対策を講じるのは非常に困難です。

その場合、外付けのステップや作業床、安全ネットを設置することで墜落・転落の危険を遠ざけることが可能となります。

昇降時に足を踏み外したり滑ったりしないためにステップを、作業時の移動をスムーズかつ安全にするために作業床を設置するのが非常に効果的です。

▼手すり付き荷台用ステップを利用

▼あおりに簡易作業床を設置

荷台上での作業は高さがそこまで高くないという安心感からか、心理的にも危険な作業を安易に行ってしまいがちです。

その結果、体勢を崩しながら落下してしまうといった大きな事故につながりやすいという特徴があります。

上り下りや歩行といった簡単に思える動きの中でも事故が起こる可能性は十分にありますので、常に安全を考えた対策が必要であると言えます。

安全対策②:安全帯(墜落制止用器具)の取付設備を設置する

2022年1月から高所作業時におけるフルハーネス型墜落制止用器具の着用義務化へと完全移行されましたが、やはり一番安心して作業ができる方法は、「安全帯(=墜落制止用器具)の取付設備を設置する」ことだと言えます。

フルハーネス義務化について詳しくは以下の記事をご覧ください。

作業中に安全帯をつけることで、万が一の墜落時の衝撃を吸収するだけでなく、そもそも”落ちる”という事態を未然に防ぎます。

具体的な対策内容としては、上部から下がっているロープ等を作業している人の安全帯にかけて使用する方法があります。

天井から繋がっているロープは「安全ブロック」といい、巻き取り式になっているため伸縮します。

また、安全ブロック自体がワイヤーやレールに設置されている場合は、作業者が移動すると付いてきてくれるので作業時の移動が容易です。

また、万が一墜落したときにはストッパーが働き固定されるため、身体が地面に打ち付けられるのを防ぎます。

様々なサイズのトラックの荷台上で作業を行う必要がある場合にも、安全帯であれば危険を回避して作業を行うことができます。

弊社がご提案する「アクロバット懸垂型ワイヤータイプ」!

「高所作業時の事故をゼロに!」をスローガンに弊社がご提案する”常設型転落防止システム アクロバット”のひとつ、懸垂型ワイヤータイプはまさにこのタイプの安全対策システムです。

上記のレールタイプよりも設置費用が安価ではありますが、ショックアブソーバを内蔵し高い安全性を誇ります。

日本にはまだこのような転落防止システムに関する強度規格がありませんが、アクロバットの製品は欧州のEN規格という国際規格に準拠しており、その安全性は信頼に足る製品です。

東南アジアを中心に700件以上の設置実績があり、多くの日系企業様でも導入されていることも安心材料となるかと思います。

フルハーネスと併用していただくことで、万が一の墜落時にも体を無理のない体勢で支えます。

【PR】おすすめのTOWA社製フルハーネス

消防庁・警視庁でも採用されている信頼性の高いTOWA社のフルハーネスをこちらのページでご紹介しています!

第1種・第2種ショック・アブソーバー付きランヤード、安全ブロック等もご用意がございますので、お気軽にお問い合わせください。

設置方法は天井部の材質や形状によって異なりますので、気になる方はぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

また、こちらの写真のように野外での使用に対応した製品であるAK Davits(懸垂型支柱シリーズ)も非常に人気で、導入検討が相次いでおります。

こちらについてもご興味がありましたらお気軽にお問い合わせください。

なお、どの墜落・転落防止装置に関しても同様ではありますが、万が一のときに作動しないなどの不具合を防止するためには適切な取り付けをすることが必要です。

ご検討の際はしっかりと実績&専門知識をもった認定工事会社を選定してくださいね!

もちろん弊社にご相談いただければ、認定工事会社をご紹介させていただきます。

荷台の上での作業時の安全対策には、作業性と安全性がともに高い、フルハーネス型の安全帯を利用できる転落防止設備をおすすめします。

株式会社G-place 設備資材事業グループ

📞03-3527-2992

受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]

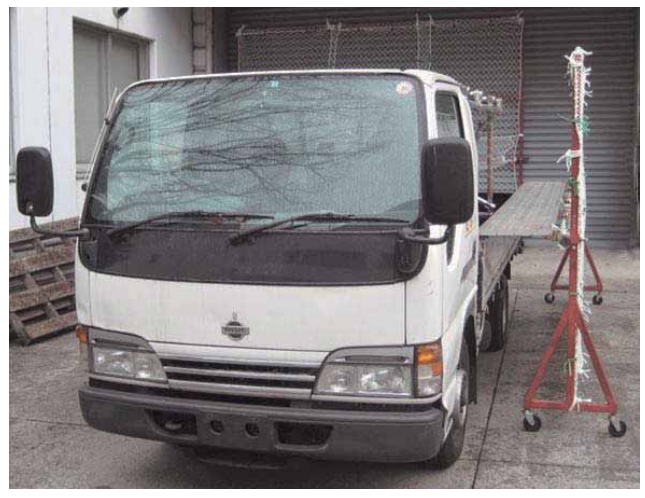

安全対策③:トラック自体に安全帯取付設備を設置する

厚生労働省等が発行する資料では、上の写真のようにトラックに安全帯取付設備を取り付けるという方法も紹介されています。

ただ、あくまで事例の紹介となっており、資料内でも「この事例をもとに、より実用性の高い設備を検討していただきたいと思います。」と記載しております。

上記はあくまで仮設的に組み立てたものなので、実際にどれくらいの耐えられるのか、安全対策として十分な効果があるのかがわからず、あまりおすすめはできません。

作業内容にもよりますが、①か②のような安全対策を検討されることをおすすめいたします。

まとめ

荷役作業には危険が伴うこと、安全対策を行う必要があることがお分かり頂けたと思います。

弊社からのご提案としては、フルハーネス型の安全帯(墜落制止用器具)をつけて作業できる環境を整えておくということが一番のおすすめです。

前述の通り、フルハーネス型の安全帯の着用は2022年1月より現在の準備期間から本格的な義務化へと移行されました。

作業者の命を守るために必要なフルハーネス型安全帯ですが、命綱である”ランヤードフックをかける先”がなければ宝の持ち腐れです。

荷役作業時においても危険を回避するべく、安全帯取付設備の設置をご検討いただき、どんな状況でも安全を確保できるよう、しっかりと事前に対策をして万が一の状況に備えておきましょう!

以上、お読みいただきありがとうございました!

株式会社G-place 設備資材事業グループ

📞03-3527-2992

受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]

■関連ニュース記事

2024/12/10 労働新聞社

【お役立ち資料箱】高所作業のリスク再検討を 安全措置が不十分で死亡災害も 長野・松本労基署

2024/09/10 労働新聞社

適正業者登録制創設へ 安全管理の取組みを評価 墜転落災害防止で 仮設工業会

2024/08/09 労働新聞社

【トピックス】高所作業の墜落対策を確認 重点業種で好事例水平展開へ 労働局がパトロール 全国安全週間

2024/08/09 労働新聞社

足場業者に登録制度 労災減少めざし創設へ 仮設工業会

2024/06/21 RSK山陽放送

建設現場ではどんな安全対策を?労災事故が多くなるといわれる夏を前に岡山労働局が岡山市役所・新庁舎の建設現場を視察

2024/04/08 株式会社 流通研究社

厚労省、墜落制止用器具の規格不適合製品を公表

2024/01/29 日本経済新聞

西尾レント、転落防止フック未装着を検知 建設現場向け

2023/12/05 ハーバード・ビジネス・レビュー

労働者を危険から守りたければ、自社だけで安全対策してはいけない