高所作業時の事故を「ゼロ」に!

株式会社G-Place 設備資材事業グループの平野です。

弊社では現場での高所事故を防ぐべく、年間のべ50件以上の現場にお邪魔し安全対策のご提案をしています。

この記事では「フルハーネスと胴ベルトの違い」についてできるだけわかりやすくお伝えします!

フルハーネスは、墜落制止用器具として高所作業に広く活用されています。

制度が改正されたいわゆる【フルハーネス着用義務化】の前には、胴ベルトの利用が一般的でした。

見た目から違う両者ですが、安全面でどのような違いがあるのでしょうか。

高所作業においてフルハーネスの着用が義務化されたことが知られていますが、条件によっては胴ベルトが使えないわけではないので、そういった点も詳しく解説していきます。

フルハーネスと胴ベルトの見た目や装着の仕方

早速ですが、フルハーネスと胴ベルトの見た目・装着方法の違いについて説明します。

部類で言えばどちらも同じ「安全帯」に分類され、人の体に装着して使用する器具です。

「胴ベルト」は腰骨部分にベルトを装着するタイプで、旧来から長年に渡り一般高所作業で広く普及しています。

フルハーネスよりも着脱が簡単で、動きを妨げることもないため、作業者からは好まれる傾向にあると感じます。

胴ベルトの装着時、安全対策用のD環の位置は身体の真横かそれより後方に来るようにします。

また、ロープ式や巻取式のランヤードでフックを対象物に掛けていない時は、フックを休止フック掛けに掛けるか又はロープ収納袋に納めて使用します。

一方、「フルハーネス」とは正式名称を「フルハーネス型墜落制止用器具(安全帯)」といい、腰ベルトと比較すると腰以外にも肩や太腿を支えることができ、作業者の身体をしっかりとホールドしサポートする機能が備わっています。

フルハーネスにはX型、Y型、サスペンダー型と3つの種類があり、業務内容や使用環境などを考慮していずれかのタイプを選定します。

X型は身体をしっかりと固定してくれて安定感があるスタンダードタイプ。

Y型は腰道具などを充実させたい職人さんや鳶職の方などに好まれる、腰回りにベルトがもたつかないタイプ。

サスペンダー型についてはあまり見かけることもないので割愛します。

【PR】おすすめのTOWA社製フルハーネス

消防庁・警視庁でも採用されている信頼性の高いTOWA社のフルハーネスをこちらのページでご紹介しています!

第1種・第2種ショック・アブソーバー付きランヤード、安全ブロック等もご用意がございますので、お気軽にお問い合わせください。

フルハーネスと胴ベルトの使い分けシーン

2019年の労働安全衛生法施行令の一部改正に伴い、「安全帯」とされていたものは名称変更となり、「墜落制止用器具」となりました。「墜落制止用器具」は基本的にハーネス型となりますが、作業環境によって胴ベルトとフルハーネスを使い分ける必要があります。

- 「胴ベルト」が使用できるのは高さ6.75m以下(建設業では5m以下)

- 6.75mを超える高さでの作業ではフルハーネス型の着用が必要

6.75m以下で胴ベルトの装着が可能な理由として、フルハーネス型は自由落下距離が大きく、ショックアブソーバーの伸びも大きいことが挙げられます。

十分な高さがない場合にフルハーネス型を使用すると、ショックアブソーバーが伸び切る前に地面にぶつかってしまう危険性があるため、胴ベルトの装着が推奨されています。

とはいえ、後述のとおり胴ベルト型では万が一の墜落時の衝撃や人体への負荷がかなり大きくなるので、できるだけ胴ベルト型を装着しての高所作業が必要となる現場は避けるか、手すりや作業床の設置等、その他の安全対策を併用することをおすすめします。

ちなみに、広く高所作業で使用される<一本吊り>とは異なる、ロープを電柱等の構造物にU字状に回し掛けして使用する「柱上安全帯<U字吊り>」は「墜落を制止する機能はない」と判断されたことから、改正後は墜落制止用器具としては使用不可能となりました。

制度改正は2022年1月1日にて経過措置期間が終了し、1月2日から本格移行となります。

転落時の安全性の違い

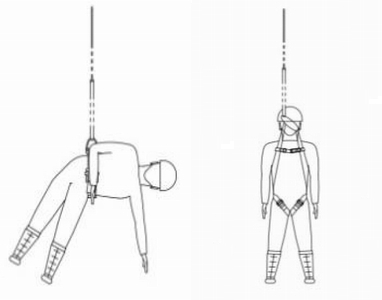

「フルハーネス型」と「胴ベルト型」の転落時について比較してみましょう。

「胴ベルト型」

- 腰あるいは腹部の一点に荷重がかかる

- 作業員の腰や腹部を圧迫し、呼吸を制限してしまう

- 荷重が一点集中のため、宙づり状態から二次災害を引き起こす可能性が高い

- 宙づり時の姿勢が身体が折れた状態のため、救助活動に影響が出てしまう

「フルハーネス型」

- 腰部、腿部、肩部で身体を支えているため、衝撃荷重が分散する

- 墜落制止時の身体のすっぽ抜けのリスクが大幅に軽減できる

- 複数ベルトで身体を支えているため、宙づり状態での被災者の負荷が軽減できる

- 墜落制止時に体勢が直立に近いため、迅速な救助ができる

このように、両型を比較すると転落時の衝撃は「胴ベルト型」の方が大きく、「フルハーネス型」を装着することによって、墜落・転落した際の作業員の身体的な負担を緩和し、安全性を確保することができることがわかります。

まとめ

今回、「胴ベルト型」と「フルハーネス型」の違いを比較してみました。

「胴ベルト型」は装着が比較的簡易で動きづらさなどはないものの、胴部一点で身体を支えるため、転落時の作業者の危険性が高いことがお分かりいただけたかと思います。

一方「フルハーネス型」は装着に慣れが必要ですが、複数のベルトで全体的に身体を支えるため、落下時の衝撃を分散させることができ、身体的負担を軽減する可能性が高くなります。

また、2019年に法改正が行われた背景として厚生労働省は以下のように述べています。

「建設業等の高所作業において使用される胴ベルト型安全帯は、墜落時に内臓の損傷や胸部等の圧迫による危険性が指摘されており、国内でも胴ベルト型の使用に関わる災害が確認されています。また、国際規格等では、着用者の身体を肩、腰部、腿などの複数箇所で保持するフルハーネス型安全帯が採用されています。」

このような背景をもとに、6.75mを超える高所作業においては、作業員の方々の命を守るために「フルハーネス型」の安全帯を装着することが2022年1月から義務化されます。

「知らなかった……。」では済まされないので、現場に合った適切な安全帯を選択し、使用することを徹底していきましょう。

なにかご不明点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

株式会社G-place 設備資材事業グループ

📞03-3527-2992

受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]

■関連ニュース記事

2024/12/10 労働新聞社

【お役立ち資料箱】高所作業のリスク再検討を 安全措置が不十分で死亡災害も 長野・松本労基署

2024/09/10 労働新聞社

適正業者登録制創設へ 安全管理の取組みを評価 墜転落災害防止で 仮設工業会

2024/08/09 労働新聞社

【トピックス】高所作業の墜落対策を確認 重点業種で好事例水平展開へ 労働局がパトロール 全国安全週間

2024/08/09 労働新聞社

足場業者に登録制度 労災減少めざし創設へ 仮設工業会

2024/06/21 RSK山陽放送

建設現場ではどんな安全対策を?労災事故が多くなるといわれる夏を前に岡山労働局が岡山市役所・新庁舎の建設現場を視察

2024/04/08 株式会社 流通研究社

厚労省、墜落制止用器具の規格不適合製品を公表

2024/01/29 日本経済新聞

西尾レント、転落防止フック未装着を検知 建設現場向け

2023/12/05 ハーバード・ビジネス・レビュー

労働者を危険から守りたければ、自社だけで安全対策してはいけない