高所作業時の事故を「ゼロ」に!

株式会社G-Place 設備資材事業グループの平野です。

弊社では現場での高所事故を防ぐべく、年間のべ50件以上の現場にお邪魔し安全対策のご提案をしています。

この記事では「固定はしご(タラップ)乗降時の安全対策」について、できるだけわかりやすくお伝えします!

現場で活躍する作業者にとって、安全対策がしっかりと行われているかどうかは命に関わる重要な問題です。

何十年も仕事に関わるプロの職人であっても、不十分な安全対策により毎年大きな事故が起きています。

そして、固定はしごに関しては“高所作業や高所での移動に慣れていない作業者”が利用する可能性の高い設備でもあります。

高所からの転落事故という重大事故を防ぐためにも固定はしごの設置段階から十分な安全対策を講じ、作業者が安心して働ける環境づくりをしていかなければなりません。

また、すでに設置済みの固定はしごであっても後付できる安全対策を検討する必要があります。

そこで今回は、固定はしご(タラップ)を利用する場合の注意点から、安全対策について詳しくお伝えしていきます。

このコラム記事は、

- 「そもそも固定はしご専用の安全対策ってあるの?」

- 「タラップの昇り降りを安全に行うためにはどんな対策をすべき?」

- 「都度の費用や手間がなるべくかからないように安全対策できる?」

このような疑問にお答えする記事になっています。

ぜひ一度、固定はしごの安全対策について見直し、不慮の事故を回避していただければと思います。

当サイトのコラムでは、できるだけ専門用語を省いてわかりやすく解説することを心がけております。

ぜひ参考にしていただければと思います。

※2023年12月22日に必要な文言等を追記、その他の部分を修正して再度公開しております

固定はしご(タラップ)とは?安全対策がないと危険です

ひとくちに「はしご」と言ってもいろいろな種類のはしごがあります。

その中でも大きく分けると「固定はしご」と「移動はしご」の2種類が挙げられます。

移動はしごとは、持ち運びができるようなはしごを意味します。

一方で固定はしごは、建物や鉄塔、倉庫、えんとつ、風力発電所(風車)などといったものに固定をされて動かないはしごのことを指し、ものによってタラップや屋上タラップ・モンキータラップ(猿梯子)などとも呼ばれます。

移動はしごの場合、はしご自体が転倒するなどの危険性がありますが、固定はしごは固定されて足場が比較的安定していますので、はしご自体が倒れることはありません。

このことから、固定はしごは移動はしごと比べると安全と思われるかもしれません。

しかし、固定はしごにもやはりリスクが潜んでおり、特に高い場所での作業には常に危険が伴います。

次の項では固定はしごの危険事例や、講じることのできる安全対策についてお伝えしたいと思います!

固定はしご利用に潜む危険事例とは?大きな危険3パターン

それでは、固定はしごを利用する際に潜む危険事例について詳しくお伝えしていきます。

主な危険事例は、大きく分けて3パターンです。

- 手足を滑らせる

- 強風に煽られる

- 工具が引っかかるなどバランスを崩す

それぞれの危険事例について詳しくお伝えしていきます。

固定はしごに潜む危険事例①:手足を滑らせる

固定はしごは、はしご自体が固定されて安定していますが、手足を滑らせてしまった場合は、墜落や転落のリスクがあります。

固定はしごは屋外に設置されていることがほとんどなので、はしごが雨に濡れていたり、汚れが付着していることが原因となり、手足を滑らせて墜落・転落してしまうケースが多いのです。

また、昇降時には手袋を着用すべきですが、寒い日には手がかじかんでうまくはしごを握れない、暑い日は汗が滲んでしまって滑ることもあります。

手足を滑らせることへの対策としては、耐滑性の高い靴や手袋を利用したり、はしご自体に滑り止めシールを貼るなどの対策が考えられます。

もちろん、悪天候の日には作業を行わないというのが一番の対応策ではありますが、”どうしても”というときもあるでしょう。

そういう時に限って事故は起きてしまうものなのです。

固定はしごに潜む危険事例②:強風に煽られる

固定はしごは、高所へのアクセスのために使うものです。風力発電所や鉄塔などでは高さ数十メートルになることもあります。

高度が上がれば地上よりも風が強くなるのはご承知の通り。

- 高所での作業中に強風に煽られてバランスを崩し墜落してしまう

- 昇降中に思わぬ強風を受け身体が耐えきれず墜落してしまう

このように風の影響を受けて、事故に繋がってしまうことは珍しくありません。

まずは、風の強い日には固定はしごを利用しての昇降は行わないことが第一です。

ただ、どうしても昇らなければならない時には、万が一バランスを崩し転落してしまっても命を守ることができる措置を事前に講じておく必要があります。

固定はしごに潜む危険事例③:工具が引っかかるなどバランスを崩す

(本来はNGなのですが)作業に必要な荷物を持ちながら固定はしごを利用していたり、腰に付けた工具類が背カゴ等に引っかかったりした場合に、バランスを崩してしまうケースもあります。

身体のバランスを保つために、昇り降りをする際には荷物をなるべく手に持たないことを徹底する必要があります。

また、腰につけている工具類も必要以上に飛び出ることのないようしっかりと収納しておかないと、ひっかかって身体のバランスを崩すだけでなく工具そのものが落下し、下にいる人に当たって怪我をさせてしまうなどの事故も引き起こしかねません。

はしごを利用する前に装備品の確認・安全対策を講じておくことで、事故を防ぐことが重要であると言えます。

固定はしごに有効な安全対策とは?

固定はしごを利用する場合にも、危険事例が多いことを理解して頂いたと思います。

いくら注意を払っていても、最悪の事態に繋がってしまう可能性があるので、念には念を入れて安全対策をしていくことが大切なのです。

固定はしごを利用する場合にできる具体的な安全対策については以下の4種類となります。

- 背カゴの設置

- ワイヤーによる安全対策

- レールによる安全対策

- 番外編:安全ブロック(セーフティブロック)

それぞれの安全対策について、詳しくお伝えしていきます。

固定はしごの安全対策①:背カゴ

背カゴとは、はしごにカゴをつけたような囲い枠のことです。

背カゴがあるだけで、安心感はかなり変わります。

「安全上、背カゴをつけなくてはいけない」などの決まりは特にありませんが、大きな工場を持つ会社や管理団体では独自の決まりとして、背カゴを採用していることも多いです。

特に2メートル以上の固定はしごに背カゴがついていない場合、作業者には大きな恐怖心がうまれるものです。

一方、背カゴがついていると、万が一背中から後方に墜落しそうになった場合にもガードされ、危険を回避できる可能性が上がり作業者の安心感にもつながります。

ただし、前述した「腰に付けた工具等の引っ掛かり」はこの背カゴによって生じますので、腰に工具類を付けて使用する際には背面にも注意する必要があります。

背カゴ設置には費用はかかりますが、安全のためには付けておくに越したことはありません。

安全性が飛躍的に上がるとはいえ、背カゴは確実に墜落・転落を防止していくれるわけではないので、必要な安全対策の選択肢のひとつとして考えるべきかと思います。

背カゴは既設のはしご・タラップへの取り付けも可能です。

日本国内でもいろいろな会社さんが標準的な寸法のものはもちろん、オーダーメイド背カゴなど様々なラインナップを販売しています。

ぜひご自身でも【オーダーメイド 背カゴ】などのキーワードで検索してみてください。

固定はしごの安全対策② :ワイヤーによる安全対策

ワイヤータイプの転落・墜落防止対策をご存知でしょうか?

ワイヤーによる安全対策は、はしごの足掛け桟に対して垂直にワイヤーを取り付け、グライダーと呼ばれる可動式の金具とフルハーネスの胸部のD環とをつなぎ、墜落・転落を防ぐ安全対策装置です。

背カゴや後述するレールタイプと比べて設置費用が抑えられる上、墜落の危険を高く回避できる安全対策で、既設のはしごにも取り付けることが可能です。より確実に墜落事故から身を守ることができる手段と言えます。

ワイヤータイプの安全対策は、国内ですと片手に余るほどの会社でしか取り扱いがありません。

その中でもおそらくもっともメジャーかつ大手なのは3M(スリーエム)ではないでしょうか。

>>3Mの「DBI-サラTM Lad-SafTM 垂直親綱シリーズ」のカタログ

さすが大手さんだけあって、製品紹介動画なども非常にわかりやすいのでぜひご覧になってみてください!

>>3Mの「DBI-サラTM Lad-SafTM 垂直親綱シリーズ」の紹介ページ

一方、弊社(株式会社G-Place)がシンガポールのアクロバット社から輸入販売を行っている 常設型転落防止システム「アクロバット」 も、同じくワイヤータイプで非常に安全性の高い高所安全対策設備です。

水平型・垂直型・懸垂型というラインナップがあり、さまざまな高所作業シーンにおいてご利用いただける高所安全対策をご提供しております。

固定はしご・タラップ昇降時の安全対策には、「垂直型ワイヤータイプ」というものが該当します。

アクロバットは日本ではまだ全然知られておりませんが、東南アジアを中心に700件以上の導入実績があり、シンガポールでは有名な「マリーナ・ベイ・サンズ」や「チャンギ国際空港」「シンガポール国際展示場」など、多くの公共施設で採用されています。

弊社は日本国内において、アクロバットの国内総輸入販売元として活動しております。

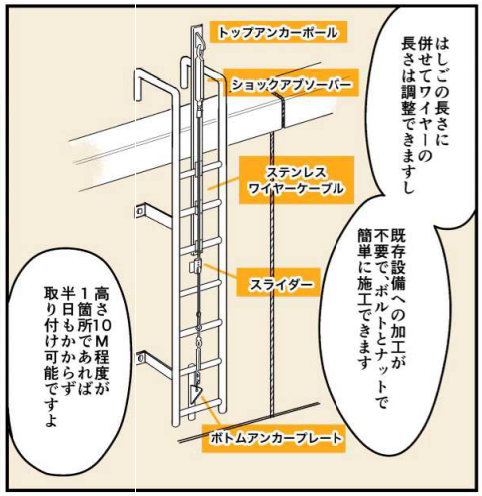

アクロバット 垂直型ワイヤータイプの特徴

- 低価格・短時間施工ですぐにはしご(タラップ)の高所安全対策が可能

- 既設のはしご(タラップ)のサイズに合わせて後付けが可能

- サビに強い材質で構成されており、設置場所を選ばない

- 欧州EN規格 EN353-1およびCNB/P/11.073に適合し、CEマークを有する安全性

- ショック・アブソーバーを内蔵し、万が一の時にも衝撃を吸収して作業者への負担を軽減

- 独自設計のスライダーが作業者の昇降を妨げず、スムーズに追従

- 設置後も安心の1年毎の定期点検(有償)

※「マンガでわかる!アクロバット垂直型ワイヤータイプってどんな商品?」(イプロス)より抜粋

アクロバット 垂直型ワイヤータイプの使用動画

設備資材事業グループのイケメン営業マンことリーダー竹内の実践動画です。竹内好みのエフェクトがかかっている点についてはご容赦ください(笑)

アクロバットは作業者の命を守るための設備ですので、適切な取り付けをしないと万が一の時に正常に動作しないなどの不具合が生じ、その目的を果たすことができません。

そのため、アクロバットの取り付け工事はしっかりと研修を行い専門知識を持った認定工事会社が行います。

設置後にも1年毎の定期点検を行い、部品の劣化やワイヤーの緩みなどがないかを確認します。

また、機器の説明・使い方の説明も設置同日に行ってから引き渡しをいたしますので、安心してご利用いただけます。

固定はしご(タラップ)昇降時の安全対策をご検討される際には、ぜひ一度ワイヤータイプをご検討されることをオススメいたします。

株式会社G-place 設備資材事業グループ

📞03-3527-2992

受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]

固定はしごの安全対策③:レールによる安全対策

主に海外で多いようなのですが、固定はしごの安全対策としてレールタイプが採用される場合もあります。

レールタイプとは上述のワイヤータイプのワイヤー部分がレールになったものです。

レールはワイヤーよりも強度がありますので、体重をかけての使用にも耐えられます。

万が一足を踏み外してしまっても落下距離を最小に抑え、衝撃や墜落から作業者の身体を守ります。

レールタイプはコストがワイヤータイプと比べて若干上がりますが、常に体重をかけて使用することもできるため利用シーンが広がります。

弊社が取り扱う常設型転落防止システム「アクロバット」にはレールタイプのラインナップがございますので、気になる方はぜひお気軽にお問い合わせくださいませ!

固定はしごの安全対策④:番外編:安全ブロック(セーフティブロック)

また、番外編として安全ブロックを利用した安全対策もあります。

出典:株式会社レント様HP

固定はしごの上部に安全ブロックを設置し、上から吊るすカタチで安全を確保します。

そして安全ブロック(セーフティブロック)をフルハーネスのD環につけることで対策をしています。

※安全ブロックによる墜落・転落防止については、株式会社レント様を含め、取り扱っている会社や機器メーカーの指導に従い、使用方法や安全性を十分にお確かめの上、ご利用いただくことをおすすめします。

⬇安全ブロックについて、こんな動画も見つけました。ご参考まで。

まとめ:固定はしごを安全に使うためにはワイヤータイプがオススメ

この記事では固定はしごに関する危険事例や、それに対応するための安全対策について詳しくお伝えしてきました。

2022年1月より、フルハーネス型墜落制止用器具の着用義務化も始まりますので、フルハーネスを利用する安全対策に切り替えていくにはいいタイミングかと思います。

※追記

フルハーネス型墜落制止用器具の着用の猶予期間も終わり、本格的にフルハーネス着用の義務化が始まっています。対策をせずにいると罰則がありますので、すみやかにフルハーネス型に切り替えていく必要があります。

もちろん罰則があることよりも、安全のためにしなければならないという側面の方が重要ですので、事故を未然に防ぐためにもしっかりと対策していきましょう。

最後に今回の記事をまとめます。

▼固定はしごの危険事例

- 手足を滑らせる

- 強風に煽られる

- 工具が引っかかるなどバランスを崩す

固定はしご自体が安定しているからとはいえ、人の体がバランスを崩してしまった場合には事故につながる可能性があることをお伝えしました。

▼固定はしごに対する安全対策

- 背カゴ

- ワイヤーによる安全対策

- レールによる安全対策

- 番外編:安全ブロック(セーフティブロック)

固定はしごに対して講じることのできる安全対策は、大きく4種類あることをお伝えしました。

結論としては、コストを抑えながら高い安全性で墜落・転落事故を防ぐことのできる「ワイヤーによる安全対策」がオススメです。

弊社では固定はしご・タラップに完全対応したワイヤー式の安全対策「アクロバット 垂直型ワイヤータイプ」の他にも、高所安全対策の王道である「水平型ワイヤータイプ」、高所荷役作業時に有効な「懸垂型ワイヤータイプ」をはじめ、キャットウォーク(歩廊)やハンドレール(手すり)など、総合的な高所安全対策をご提案しております。

高所作業時の事故を「ゼロ」に!をスローガンにこれからも活動を続けていきたいと思います。

お読みいただき、ありがとうございました!

不安な点やご不明点等ございましたら、高所安全対策のスペシャリストである私たちが喜んでご相談に乗らせていただきますので、お気軽にお声がけ下さい。

株式会社G-place 設備資材事業グループ

📞03-3527-2992

受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]

■関連ニュース記事

2024/12/10 労働新聞社

【お役立ち資料箱】高所作業のリスク再検討を 安全措置が不十分で死亡災害も 長野・松本労基署

2024/09/10 労働新聞社

適正業者登録制創設へ 安全管理の取組みを評価 墜転落災害防止で 仮設工業会

2024/08/09 労働新聞社

【トピックス】高所作業の墜落対策を確認 重点業種で好事例水平展開へ 労働局がパトロール 全国安全週間

2024/08/09 労働新聞社

足場業者に登録制度 労災減少めざし創設へ 仮設工業会

2024/06/21 RSK山陽放送

建設現場ではどんな安全対策を?労災事故が多くなるといわれる夏を前に岡山労働局が岡山市役所・新庁舎の建設現場を視察

2024/04/08 株式会社 流通研究社

厚労省、墜落制止用器具の規格不適合製品を公表

2024/01/29 日本経済新聞

西尾レント、転落防止フック未装着を検知 建設現場向け

2023/12/05 ハーバード・ビジネス・レビュー

労働者を危険から守りたければ、自社だけで安全対策してはいけない