高所作業時の事故を「ゼロ」に!

株式会社G-Place 設備資材事業グループの平野です。

弊社では現場での高所事故を防ぐべく、年間のべ50件以上の現場にお邪魔し高所安全対策のご提案をしています。

このコラムでは「高所作業車」についてまとめてみました!

高所安全対策・安全衛生の豆知識として、ぜひご参考にしていただければと思います。

高所作業車は高所で作業するときにとても役に立つ選択肢のひとつです。

足場となる作業床を高所に用意できるのが高所作業車の最大の魅力ですが、高所作業車にはどのような種類があるかをご存知でしょうか。

高所作業車にも人間と同じく得意不得意があるので、現場によって使い分けることが大切です。

この記事では高所作業車の種類を細かく分けて紹介します。

高所作業車の運転資格による種類の分け方も説明するので、作業で使用する高所作業車を選ぶ際にぜひご活用くださいませ!

高所作業車の種類は装置か運転資格で分類する

高所作業車は、多様な現場に適応できるように設計されています。

そのため、さまざまな種類がありますが、大きく分類すると【装置の違い】と【運転資格の違い】の2つに分けることができます。

高所作業車には【動力装置】【走行装置】【昇降装置】の3つの装置が備わっています。

また、自走が可能であり、作業床を2メートル以上の高さに昇降できることが要件となっています。

これら3つの装置は高所作業車にとって欠かせないものであり、分類の基準としてよく用いられます。

さらに、高所作業車は種類によって必要な運転資格が異なります。

現場での実務においては、運転資格ごとに分類すると管理しやすくなるため、この分け方も一般的です。

運転資格の違いを基に分類すれば、適切な高所作業車と作業スタッフを配置しやすくなります。

装置による高所作業車の種類

装置によって高所作業車を種類分けするとどのようになるのでしょうか。

動力装置、走行装置、昇降装置での分類を見ていきましょう。

動力装置

動力装置では以下の3種類が主流です。

- エンジン式

- バッテリー式

- バイエナジー式

エンジン式は主にディーゼルエンジンを使用して駆動します。

効率がよい反面、自動車と同様に排気ガスや騒音などがあるので屋外での使用に適しています。

バッテリー式は複数のバッテリーに溜めた電気を使用してモーターを駆動させる仕組みになっています。

音が静かで排気ガスの発生もないので、屋内でも安全に使用できるのが特徴です。

バイエナジー式は自動車でいうところのハイブリッド車です。

必要に応じてエンジン式とバッテリー式に動力を切り替えられるので、屋内でも屋外でも両用できます。

走行装置

走行装置では以下の3種類に分類できます。

- トラック式

- クローラ式

- タイヤ式

トラック式は、トラックに高所作業装置を取り付けた高所作業車です。

もともとはトラックなので公道を走行することができます。

クローラ式とタイヤ式は自走機能の付いている高所作業に特化した車両です。

タイヤ式はトラックなどと同様にタイヤで走行するのに対して、クローラ式ではキャタピラで走行します。

昇降装置

昇降装置にはバラエティーがありますが、大きく分けるとブーム式と垂直昇降式の2種類に分けられます。

さらに細分化すると以下のようにたくさんの種類があります。

ブーム式

- 直進ブーム式(伸縮ブーム式)

- 屈折ブーム式(屈伸ブーム式)

- 混合ブーム式

垂直昇降式

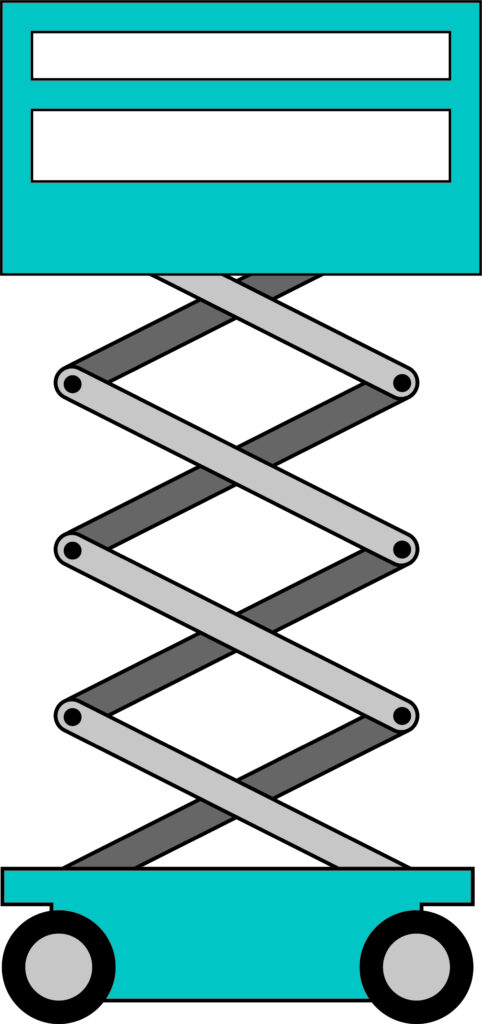

- シザース式

- マスト式

- シグマ型

- エックス型

ブーム式

ブーム式は、ブームと呼ばれる柱やアームのような装置を使う昇降装置が搭載されている車両です。

直進ブーム式は、直線型のブームがまっすぐに伸び縮みする設計になっています。

屈折ブーム式は、ブームに関節が設けられていて折れ曲がるのが特徴です。

混合ブーム式は、直進ブーム式の伸縮機能と屈折ブーム式の屈折機能を兼ね備えています。

垂直昇降式

垂直昇降式は、作業床を垂直に稼働させられる仕組みになっているのが特徴です。

シザース式は、ハサミのような姿の柱に支えられている昇降装置でパンタグラフ式の構造を持っています。

マスト式はタワー式とも呼ばれていて、一本の柱のようなブームを伸縮させることで作業床を動かす仕組みになっています。

シグマ型とエックス型は作業床の昇降装置の骨組みがΣ(シグマ)、X(エックス)に似ているのが特徴です。

シグマ型はブームを折り曲げて垂直方向に昇降させる仕組みです。

エックス型は2本1対のブームを対称的に交差させて組んでいて、作業床の安定性が高くなっています。

運転資格による高所作業車の種類

運転資格では、高所作業車の種類を昇降装置によって作業床をどの高さまで上げられるかによって2つに分けられます。

作業床の高さが10メートル未満の場合には、【高所作業車の運転の業務に係る特別教育】を受講すれば運転できます。

作業床の高さを10メートル以上にできる高所作業車は【高所作業車運転技能講習】を受講することが必要です。

特別教育は学科が6時間、実技が3時間なのに対して、技能講習では学科が11時間、実技が6時間かかります。

技能講習を修了していれば作業床の高さが10メートル未満の高所作業車も運転可能です。

ご自身の業務内容や作業環境に合わせて、適切なものを受講するようにしましょう。

特別教育・技能講習について

東京都であれば、一般社団法人労働技能講習協会で高所作業車運転特別教育(10m未満)が受けられます。

こちらは学科のみであれば月に1回、実技+学科は月に4~5回実施しているようです。

※2025年2月現在

日本語だけでなくベトナム語でも受講可能です。また、助成金も利用できるのでぜひ調べてみてください。

まとめ

高所作業車は、装置の組み合わせによってさまざまな種類があります。

動力装置・走行装置・昇降装置の違いを考慮し、現場の状況に適した高所作業車を選ぶことが重要です。

また、高所作業車は種類によって運転資格が異なるため作業床の高さを考慮し、資格を持つスタッフを適切に配置する必要があります。

どの高所作業車を選ぶかによって、作業の安全性が大きく変わります。

高所での墜落・転落事故は重大なリスクを伴うため、安全対策を徹底しなければなりません。

高所作業車の種類や特性を理解し、現場の作業内容をよく確認したうえで最適な車両を選びましょう。

株式会社G-place 設備資材事業グループ

📞03-3527-2992

受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]

■関連ニュース記事

2024/12/10 労働新聞社

【お役立ち資料箱】高所作業のリスク再検討を 安全措置が不十分で死亡災害も 長野・松本労基署

2024/09/10 労働新聞社

適正業者登録制創設へ 安全管理の取組みを評価 墜転落災害防止で 仮設工業会

2024/08/09 労働新聞社

【トピックス】高所作業の墜落対策を確認 重点業種で好事例水平展開へ 労働局がパトロール 全国安全週間

2024/08/09 労働新聞社

足場業者に登録制度 労災減少めざし創設へ 仮設工業会

2024/06/21 RSK山陽放送

建設現場ではどんな安全対策を?労災事故が多くなるといわれる夏を前に岡山労働局が岡山市役所・新庁舎の建設現場を視察

2024/04/08 株式会社 流通研究社

厚労省、墜落制止用器具の規格不適合製品を公表

2024/01/29 日本経済新聞

西尾レント、転落防止フック未装着を検知 建設現場向け

2023/12/05 ハーバード・ビジネス・レビュー

労働者を危険から守りたければ、自社だけで安全対策してはいけない